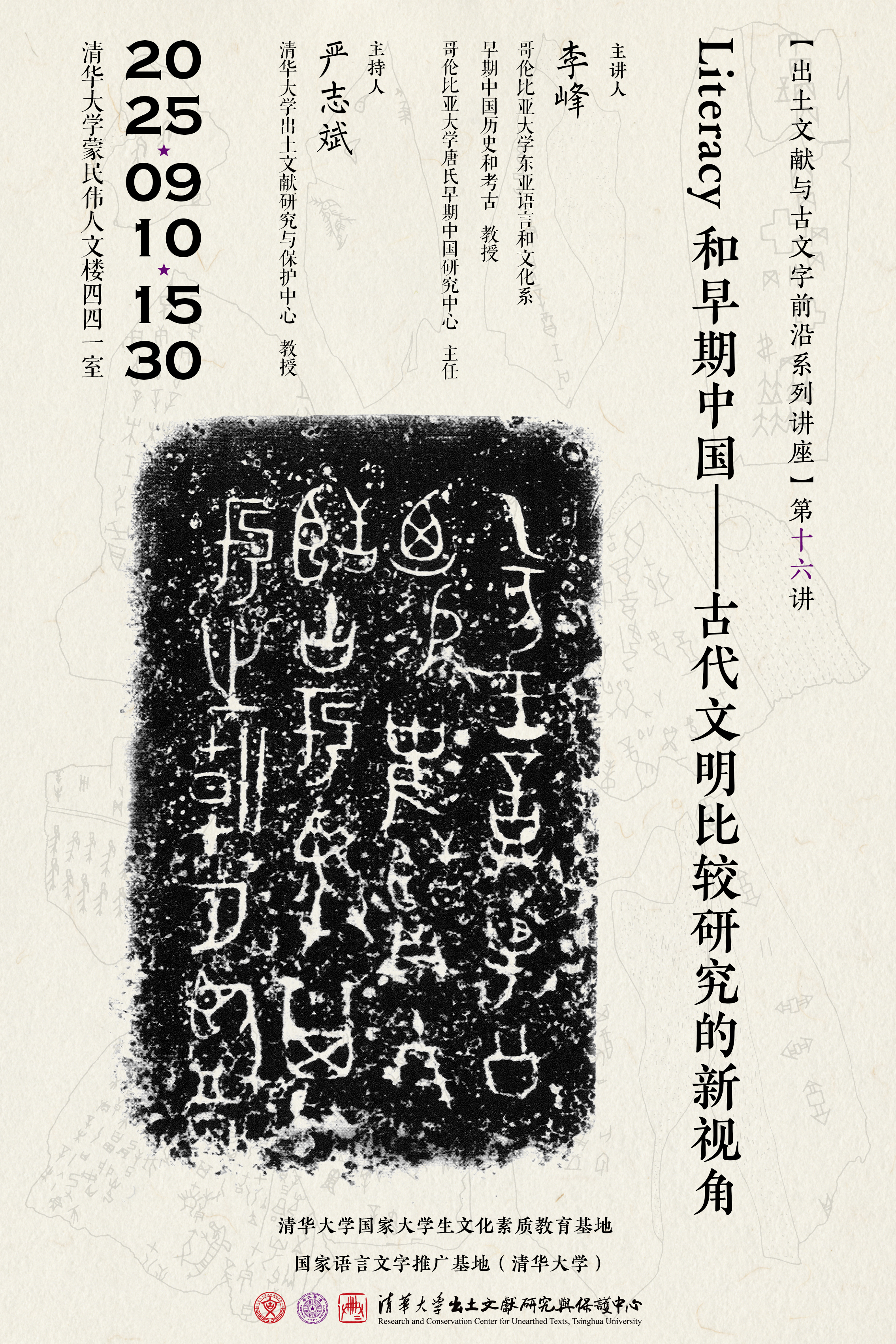

9月10日下午,哥伦比亚大学东亚语言和文化系早期中国历史和考古教授李峰应邀做了“Literacy和早期中国:古代文明比较研究的新视角”的精彩讲座。本次讲座是“出土文献与古文字前沿”系列讲座的第十六讲,由清华大学出土文献研究与保护中心教授严志斌主持。

严志斌教授主持

李峰教授演讲

讲座现场

首先,李峰教授从“什么是Literacy”这一问题引入,介绍了Literacy研究的三个中心问题:标准,比率,类型。标准,即定义。Literacy通常被解释为一种读写交流的能力,但在中文语境下尚无十分合适贴切的对应翻译词,且常与“文化”这一概念相混同。西方语境中的Literacy只是一种日常生活技能,而用“文化”代替“Literacy”,则反映了传统中国社会赋予读写行为以特殊价值。在不同时代、不同国家、不同地域的人群中,Literacy的比率各有不同,这与当地的经济社会发展状况密切相关。

接着,李峰教授介绍了有关“Literacy”问题的研究情况。目前,Literacy相关研究成果主要集中在国外,国内学者对此关注较少,人们通常将其视为古代教育史问题的一部分,少有专门研究。古代中国Literacy的研究是一个尚待开发的领域,很多问题目前尚无定论,有待进一步研究和探索。

之后,李峰教授从“中国书写系统的起源”、“Literacy和商代文明”、“Literacy和青铜器铭文——周代”三个方面,介绍了自己对中国早期Literacy发展的观点。书写系统的基础应是思维和语言的表达。在甲骨文出现之前的新石器时代,一些刻画符号,如良渚出土陶器和石器上的图像符号,彼此之间具有关联性、重复性和稳定性,在位置、顺序等方面都遵循着一定的法则,其背后所体现的即是语言表达。虽然我们尚不能完全了解和确定它们的性质和意义,也很难说它们就是中国文字的起源,但这种由注记系统向真正的书写系统的转变是确实存在的,类似转变也可能发生在其他地区。经过不断标准化和普及化之后,某一地区的注记系统最终成为了中国文字的直接祖先。

商代的文字系统已非常发达和成熟,但究竟多少人能够识读和书写?李峰教授通过比较分析安阳地区发现的王卜辞和花东甲骨非王卜辞,指出花东非王卜辞中的语言用词习惯、刻写习惯、文字分布,甚至卜人,均与王卜辞不同,两者虽出土地相近,属于同一书写系统,但应分属不同的占卜系统和工作坊,彼此互不交流。在商代,书写虽有可能用于社会生活的各方面,但更多应是那些服务于宗教和王权的职业书手群体所持有的独特技能。文字的学习、书写技能的习得和传承也是在占卜等工作作坊中完成的。即使个别贵族拥有书写的知识,也不可能是普遍现象。商代的Literacy,尚处于书写能力仅限于专门书手团体的阶段。

周代出现了大量的青铜器铭文,这些铭文的读者是谁?是否是Literacy的证据?又代表了Literacy发展的什么阶段?李峰教授通过实例分析,认为青铜器作为西周贵族社会中的重要参与者,出现在祭祀、宴请、嫁娶、交易等日常生活的方方面面,其性质和用途并不单一。青铜器的制作目的,铭文的阅读和使用范围均不止于宗教祭祀,铭文的读者也不仅限于祖先神灵,铜器上的文字无疑会被人们释读和欣赏,是西周贵族阅读文字的证据。西周时期的Literacy比之商代更加广泛,有了质的变化,相当多的西周贵族应能处理有关文书并能理解和欣赏这些书面语言,在社会精英阶层中,已经有足够多的人基本能够掌握和运用读写技艺。

李峰教授演讲结束后,主持人严志斌教授对本次讲座进行总结。他指出,本次讲座内容十分丰富,研究视角独特新颖,给我们提示了新的思考方向,也提供了很多可以深入研究的问题,有待我们去思考和探索。

在随后的提问与讨论环节,现场听众分别就周代Literacy的范围、铜器铭文的书写、铭文位置和阅读对象的关系、铜器使用痕迹与其功能的关系、战国时期Literacy的范围和发展阶段、研究商代Literacy的材料等问题进行交流和讨论,李峰教授对这些问题一一给予回应,现场气氛热烈。

现场听众提问交流

李峰教授答问

最后,讲座在听众热烈的掌声中圆满结束。