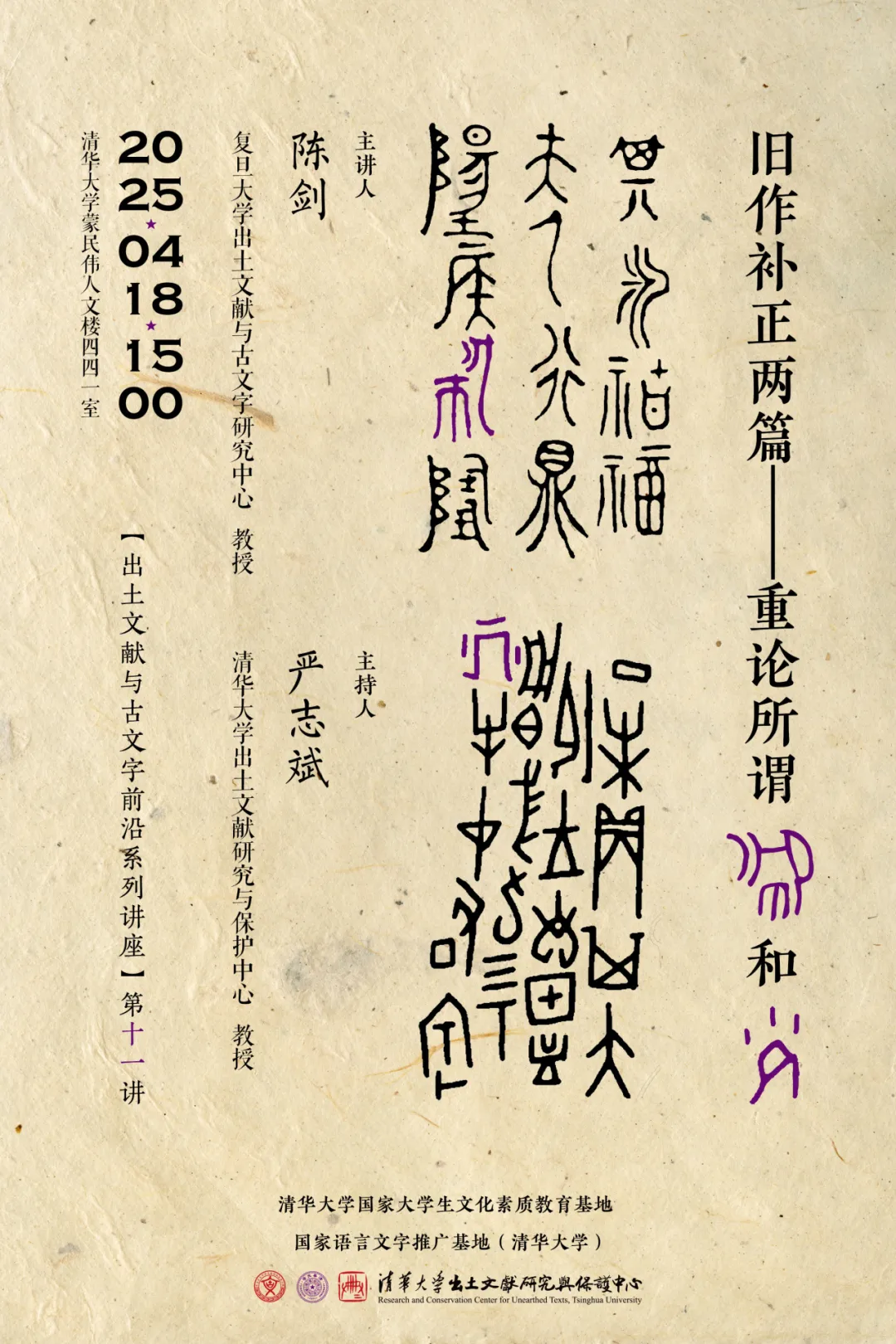

4月18日下午,复旦大学出土文献与古文字研究中心教授陈剑应邀作了题为“旧作补正两篇:重论所谓‘赗’和‘㲹’”的精彩讲座。本次讲座是“出土文献与古文字前沿”系列讲座的第十一场,由清华大学出土文献研究与保护中心教授严志斌主持。

严志斌教授主持

陈剑教授演讲

陈剑先生对他曾经做过考释的 、

、 二字的字义、辞例、语音、字形演变源流重新做了全面的考释,并对古文字研究的方法和未来前景做了简要说明。

二字的字义、辞例、语音、字形演变源流重新做了全面的考释,并对古文字研究的方法和未来前景做了简要说明。

东周文字中的 字,陈先生过去曾将其释读为“佩(赗)”,现在改从王磊先生读“赙”之新说。唐侯器中的

字,陈先生过去曾将其释读为“佩(赗)”,现在改从王磊先生读“赙”之新说。唐侯器中的 ,三门峡虢国墓地所见

,三门峡虢国墓地所见 等字就是“赙”字初文,其中巾旁及其繁形应视作意符,是着眼于“赠送死者衣被”角度而造,剩余的部分作声符,即“把”字初文,来源于西周金文

等字就是“赙”字初文,其中巾旁及其繁形应视作意符,是着眼于“赠送死者衣被”角度而造,剩余的部分作声符,即“把”字初文,来源于西周金文 字,字象人手中握持一物之形。后

字,字象人手中握持一物之形。后 、

、 形中之“张开的手形+手中所把物之形”部分“

形中之“张开的手形+手中所把物之形”部分“ ”与人形断裂分离开,被“重新分析”为从“人”与“

”与人形断裂分离开,被“重新分析”为从“人”与“ ”两个偏旁,“

”两个偏旁,“ ”即取得“把”音并进入文字系统独立成字,即“巴”字。

”即取得“把”音并进入文字系统独立成字,即“巴”字。

殷墟卜辞中的 字和

字和 字用法相关,陈先生曾将其释读作“㲹(皆)”和“睫(兼)”。后学界将

字用法相关,陈先生曾将其释读作“㲹(皆)”和“睫(兼)”。后学界将 释读为“總”,陈先生赞同此释,并对“總”的用法及造字缘由等问题做了补充说明。随后,陈先生全面搜集了甲骨卜辞中“總”与

释读为“總”,陈先生赞同此释,并对“總”的用法及造字缘由等问题做了补充说明。随后,陈先生全面搜集了甲骨卜辞中“總”与 的用例,认为两字用法类似,既有动词用法又有范围副词用法,是卜辞中较为常见的“相对立”之词。由辞例出发,

的用例,认为两字用法类似,既有动词用法又有范围副词用法,是卜辞中较为常见的“相对立”之词。由辞例出发, 可以解读为“遍”,表示施事主语以同样的动作行为施及全体宾语,有“一一地”“逐个地”“普遍地”等含义。

可以解读为“遍”,表示施事主语以同样的动作行为施及全体宾语,有“一一地”“逐个地”“普遍地”等含义。 去除饰笔后的部分,结合“

去除饰笔后的部分,结合“ (胄)”字等,可推知为冠冕、帽子一类“首衣”。再结合“遍”字读音考虑,

(胄)”字等,可推知为冠冕、帽子一类“首衣”。再结合“遍”字读音考虑, 应理解为“弁”之繁形。此外,通过一些特殊辞例,陈先生进一步将“徧\遍”与“辨”联系起来,认为

应理解为“弁”之繁形。此外,通过一些特殊辞例,陈先生进一步将“徧\遍”与“辨”联系起来,认为 字读法可以用“辨”字来统一,其词兼具“周徧\遍”与“分辨”两义。

字读法可以用“辨”字来统一,其词兼具“周徧\遍”与“分辨”两义。

讲座现场

演讲最后,陈先生强调在考释殷墟甲骨文字时,要注重“词”的重要性,并再次强调“寻词推字”的研究方法。在考释古文字时,可先从辞例分析入手,在可能的选择范围内寻找合适之“词”,再考虑如何据此来“解释”字形。本次讲座所释“弁”字,即是这一方法的又一实践。

陈剑先生本次讲座根据最新材料,对两个疑难字提出新说 ,体现了勇于修正旧说,追求学术真理的精神,为年轻学子树立了榜样。

主持人严志斌先生对本次讲座进行总结。严志斌老师认为,本次讲座在古文字“精细化考释”和“完全考释”两方面都比较圆满地达到了目标,所提出的结论和研究方法值得学界重视,亦值得年轻学者认真学习。

讲座末尾的提问环节中,现场老师、同学踊跃提问。陈剑老师对这些问题一一给予回应,现场讨论热烈。

严志斌教授总结

现场观众提问

陈剑老师答现场提问