11月21日下午,清华大学“王国维学术讲座”继续开讲。美国国家文理学院终身院士、芝加哥大学教授、国际著名艺术史家巫鸿(Wu Hung)应邀作题为“情感考古:《诗经》时代的物质遗存”的精彩讲座。讲座由清华大学出土文献研究与保护中心主任黄德宽教授主持,校内外各界师友近百位线下参加,超十三万名观众通过清华大学微信视频号、抖音、快手、微博、哔哩哔哩等直播平台线上观看。

主讲人巫鸿教授

主持人黄德宽教授

讲座现场

讲座伊始,巫鸿教授以艺术史家的身份对本场讲座的邀约表示感谢,点明讲座之要义,即一次视觉文化与文字文献研究的跨学科学术交流。

巫鸿教授在引言中指出,“情感”是早期中国文学与哲学的重要研究主题,但在古代艺术史与考古学中却鲜有探讨。究其原因,主要在于材料和研究方法。文字材料中“情感”的表达分为两层含义,广义上为人类的本能,狭义上为特定文化中的“情感”观念,例如中国传统文化中的“七情”。早期中国情感表达的文学宝库,《诗经》当之无愧。而商周时期的实物和图像材料则以非现实的装饰纹样为主,缺乏直观的情感证据。研究方法上,大数据驱动的类型学和风格分析难以捕捉情感这种更偏个案的现象。因此,研究早期中国的情感表达需聚焦于物质文化中的具体案例和原境。

墓葬提供了观察情感表达的可能性。墓葬中的结构设计、随葬品的选择和摆放,可能承载了墓主及其亲属的特殊意图与情感。《诗经》中,《唐风·葛生》“百岁之后,归于其居……百岁之后,归于其室”和《王风·大车》“穀则异室,死则同穴”体现了“同穴”的愿望,而河南光山墓的形制与随葬品设计则呈现了夫妻二人死后共处一穴的情感表达。这座公元前7世纪的合葬墓与《诗经》的描述在时间和地域上契合,通过对其结构与随葬品的细读,能够揭示夫妻间忠贞不渝的情感。

河南光山墓,两间椁室垫木相接触,似有意为之

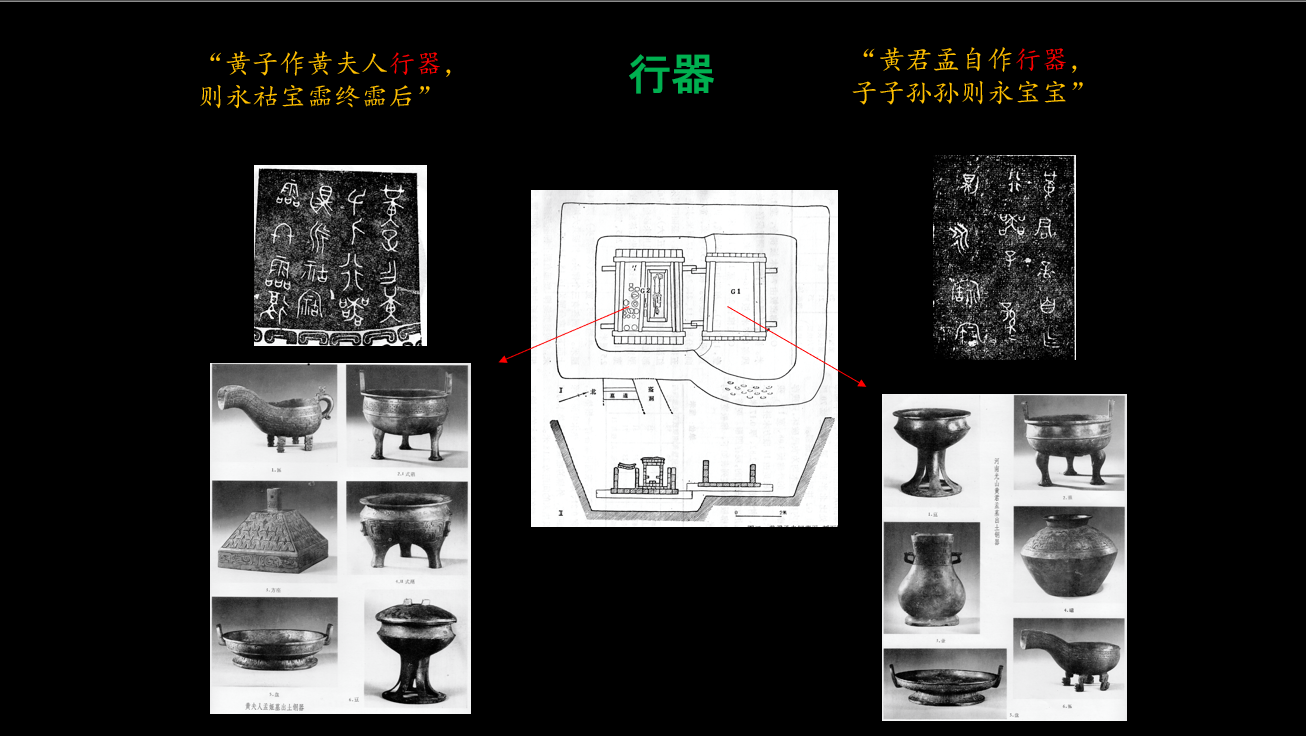

光山墓属于黄国君主孟及其夫人孟姬,分为两间椁室(G1和G2)。G2保存完整,椁室内的铜器铭文显示其为孟姬所有。G1损毁,随葬品摆放位置不存,为黄君孟所有。光山墓葬于黄国灭亡前夕(公元前648年)修建,其结构和埋葬方式与春秋时期常见的分开对葬形式不同。巫鸿教授观察到以下三点特征:一、夫妻合葬一穴,呼应《诗经》所述“同穴”;二、墓葬为一个整体单元设计,统一性体现在墓壁的倾斜角度、青膏泥均匀覆盖和规则的长方形平面;三、两椁室垫木相接触,呈现出夫妻死后相连的意象。这些特质使光山墓成为独特的情感表达案例,印证了“同穴”并非仅为比喻,而是时人切实践行的爱情观念的象征。

椁室中所出两套行器,具有明器化特征

此外,墓中出土两套自铭“行器”的青铜礼器,为丧葬专制的“明器”,体现“饰终”与“饰哀”的情感表达。明器通常以微型、粗制、素面等特征激发人们的哀思。光山墓中,黄君孟为夫妻二人分别定制了行器,并在妻子去世后将一套随葬。行器的设计和制作或为东周时期“灵魂远行”隐喻之萌芽,折射出夫妻共同面对死亡、超越生死的愿景。

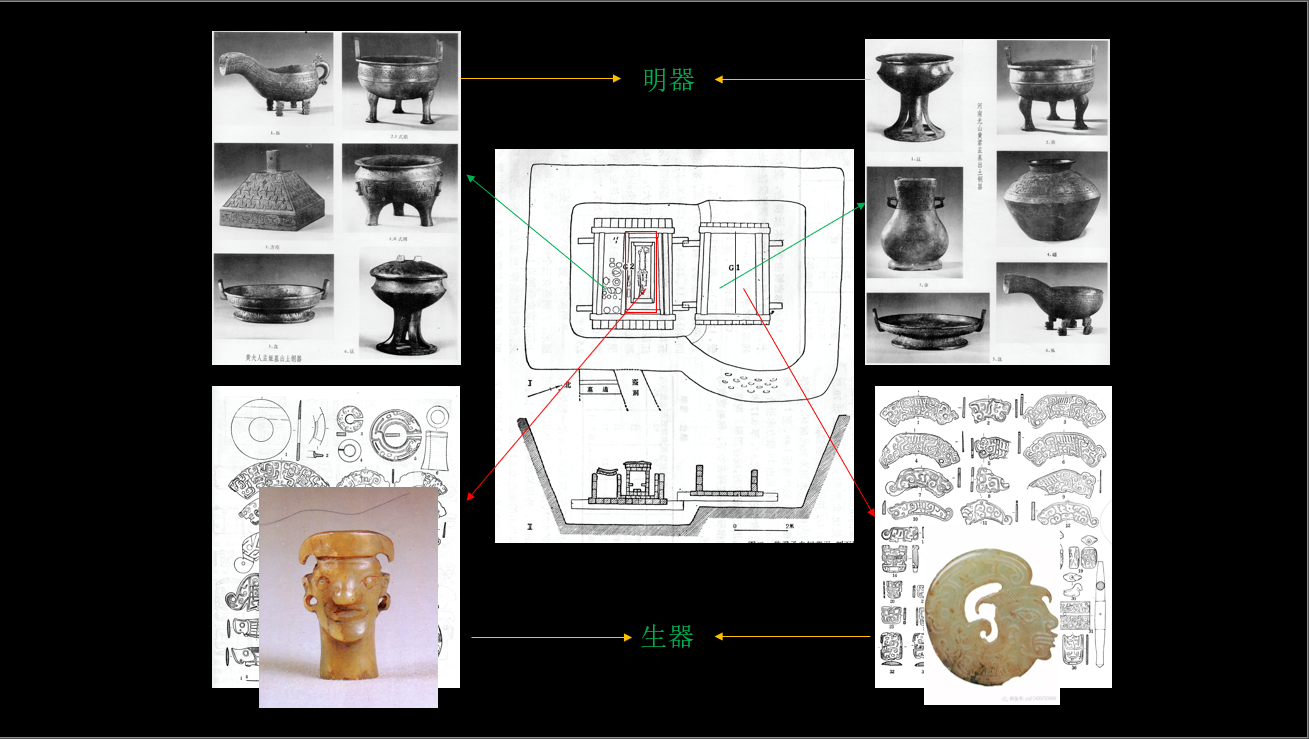

G2器物摆放有致,“生器”空间中出一件古玉,或与G1种古玉同源

进一步分析G2的空间划分与器物摆放,巫鸿指出其分为三个区域:G2南部外间摆放成套行器,或旨在模拟宗庙的“祭祀空间”,用以祭奠死者的灵魂;此“祭祀空间”及棺室之间放置一些用具;而棺内则存放大量私人性的玉器,是为后世文献中所谓“用器”或“生器”的前身,即从死者生前收藏中择取埋葬的器物。这些玉器分布于死者头部与脚部,部分为未经再加工的古玉,其中一件源自石家河文化,显示出与春秋纹样迥异的写实风格。类似特征的玉器也出现在G1中,表明夫妻二人生前或为玉器爱好者,共享此兴趣的情感联结延续至墓葬中。

巫鸿教授总结时表示,通过对光山墓的建筑、行器及玉器的分析,能捕捉到黄君孟与孟姬之间的情感痕迹。他进一步指出,夫妻二人中葬礼的决策者虽可能是黄君孟,但孟姬显赫的身份也对葬制有显著影响。二人共同收藏的玉器则传递出约定将共同爱好带往来世的情感寄托。这一案例不仅揭示了夫妻间深厚的情感纽带,也使早期中国女性的主体性得以呈现。

黄德宽教授向巫鸿教授赠送纪念品

最后,黄德宽教授对本次讲座进行了点评。他指出,学界以往的研究更多聚焦于礼仪制度、社会发展、器型纹饰,对情感问题确实关注不多,这是不应有的缺失。巫鸿教授的讲座为我们做了一个“透物见人”的范例,提供了一个新的视角去重新思考现有材料,重构古代社会生活,为《诗经》诸子一类传世文献中对人类情感的细节描写提供一种生动的物质实证。

交流研讨

讨论环节,巫鸿教授就明器的特征和功能,墓葬的仪式、建造过程和观者,情感考古的问题意识,古玉的流传等问题,与线上线下的观众进行了热烈的交流互动。

王国维学术讲座是由清华大学出土文献研究与保护中心发起和主办的高层次大型学术活动。通过邀请海内外顶尖学者公开讲学的方式,弘扬以王国维先生为代表的清华人文学术传统,推动清华人文学科的发展。2010年9月,李学勤先生以“王国维在清华”为题开坛首讲,为系列讲座拉开帷幕。十余年间,裘锡圭、林沄、夏含夷(Edward L. Shaughnessy)、艾兰(Sarah K. Allan)、柯马丁(Martin Kern)、何莫邪(Christoph Harbsmeier)等国内外知名学者来校讲学,每期吸引众多师生参加,目前已成功举办37期,在校内外具备一定影响力和品牌效应。自2018年起,中心秉持前沿性、原创性、多学科共同发展理念,推进系列讲座的高端化与国际化,致力于出土文献与古文字学等相关学科领域前沿学术成果的及时发布与传播。

讲座回放https://www.xuetangx.com/live/live20241121wgwxsjz/live20241121wgwxsjz/23696919/55542331/detail?sid_for_share=99125_2