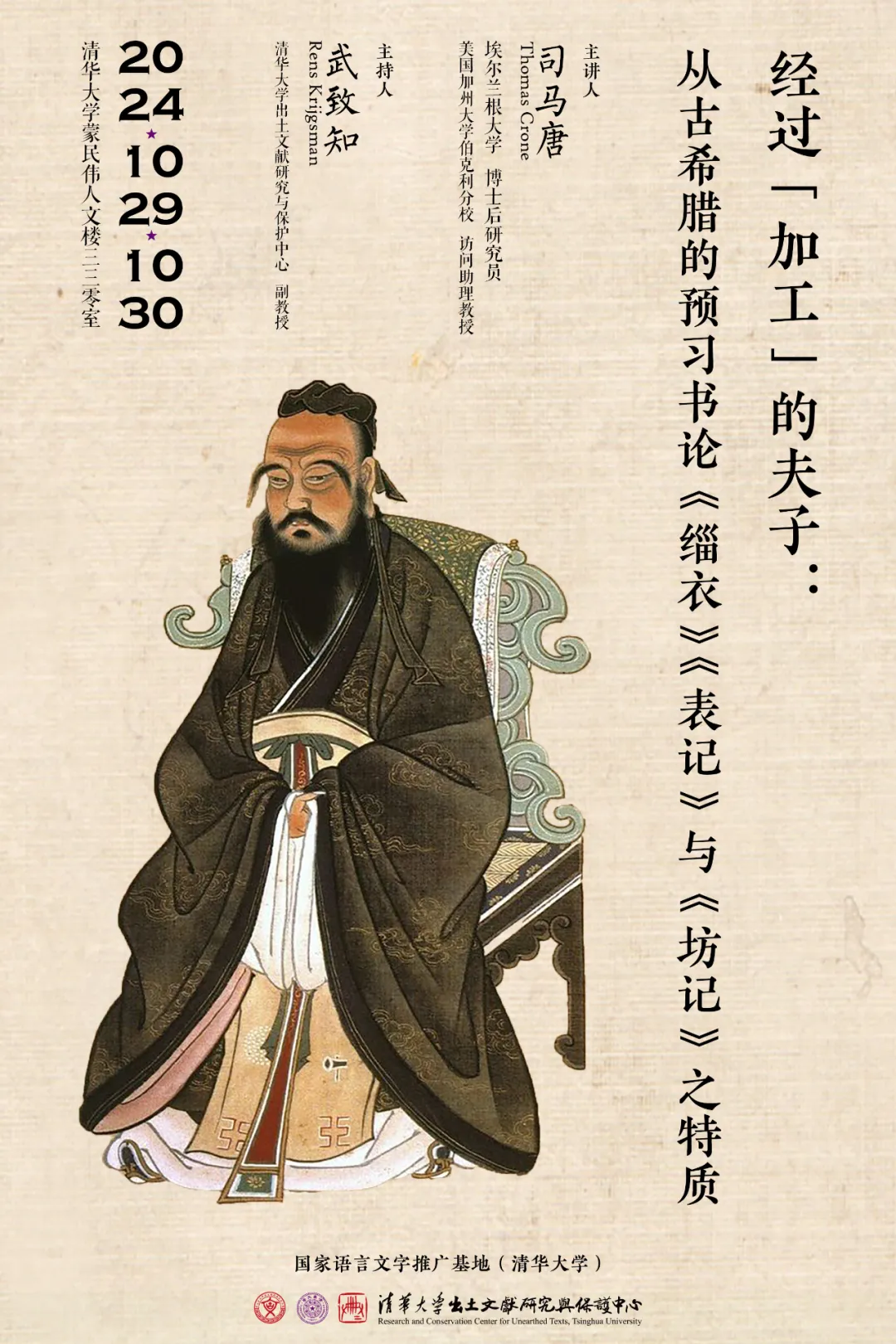

10月29日上午,德国埃尔朗根-纽伦堡大学博士后研究员、美国加州大学伯克利分校访问助理教授司马唐(Thomas Crone)受邀莅临清华大学出土文献研究与保护中心,作题为《经过“加工”的夫子:从古希腊的预习书论〈缁衣〉〈表记〉与〈坊记〉之特质》的精彩讲座。本讲座由清华大学出土文献研究与保护中心副教授武致知(Rens Krijgsman)主持,校内外及海外师生积极参与。

武致知副教授主持

司马唐先生讲座现场

首先,司马唐先生细致回顾了他对《礼记》中的《缁衣》《表记》和《坊记》三篇文章的写作风格与背景的考察情况,并分享了他对孔子语录类文献的定义及其研究动态的独到见解。

在《礼记》的这三篇文章的写作风格上,司马唐先生引用了清末陈澧的研究。陈氏认为这三篇是通过“伸说引证而成篇”的方式构建起来。陈氏观察到,《礼记》三篇中与《论语》重现的段落,往往位于章节开头,实为全章思想的源头,而其余未见于《论语》者,多为“伸说”与“引证”之辞,用以阐发原意。

接着,司马唐先生通过对比《论语》《荀子》《礼记》和安大简的《仲尼曰》篇中“伸说引证”的内容,指出《礼记》中部分章节并非孔子原话的简单记录,而是经历了对孔子及其后学言论的加工、引证和阐述等若干环节而后形成的文本。这种“加工”过程不仅涉及解释、扩展、举例和引用原有言论,还包括调整文本结构、运用修辞手法展开逻辑推理。具体表现为以孔子或其他先贤的言论为基础,通过添加解释、举例、引用等方式,对其思想进行阐发和扩展。

此外,为了更深入地理解这种“加工”现象,司马唐先生还引入了古希腊修辞学中“加工”的概念,并对比了赫尔莫格尼斯的修辞学课本和《马可福音》中的相关例子。他指出,虽然这些例子与古代中国孔子语录类文献没有直接关系,但通过对文体的比较,可以重新反思“加工”现象在不同文化背景下的运作模式和意义,这对理解诠释传统的发展具有重要意义。

讲座最后,司马唐先生通过深入研究《礼记》及相关文献,得出了《礼记》部分章节是后人“加工”的结晶这一结论,为我们理解古代文献的形成过程提供了新的视角。他还提出了几个值得思考的问题,如《礼记》三篇是否可作为范式模板或习作,以及这种“加工”现象是否旨在强化孔子弟子的权威、提升圣人的形象等。这些观点不仅有助于我们更深入地理解《礼记》的成书历程和思想精髓,还对孔子形象的研究、中国古代文学的探索以及儒家思想的发展具有深远的意义。

现场师生提问交流

司马唐先生答问

在随后的讨论环节中,现场师生分别对《礼记》三篇所反映的成篇背景、思想发展以及《论语》和《仲尼曰》版本差异等问题进行热烈交流。最后,武致知副教授对本次讲座进行总结,讲座在热烈的掌声中圆满结束。

主讲人简介

司马唐(Thomas Crone)研究中国古代思想史与文献史。他于2020年自德国波鸿大学取得博士学位,并自2021年起担任埃尔兰根大学博士后研究员。2023年,他受聘于美国加州大学伯克利分校,担任访问助理教授。他的最新论文包括《史官证人:中国古代文学中的敘事权威》( “The Scribal Witness: Narrative Authority in Ancient Chinese Literature” )(《古代中国》), 《孔子重复自己:论〈论语〉的本质与来源》(“Confucius Repeats Himself: On the Nature and Sources of the Lunyu”) (《通报》), 《绵延不绝的抗议?中国谏议史的多重视角》(Perduring Protest? Perspectives on the History of Remonstrance in China)(博睿学术出版社)。