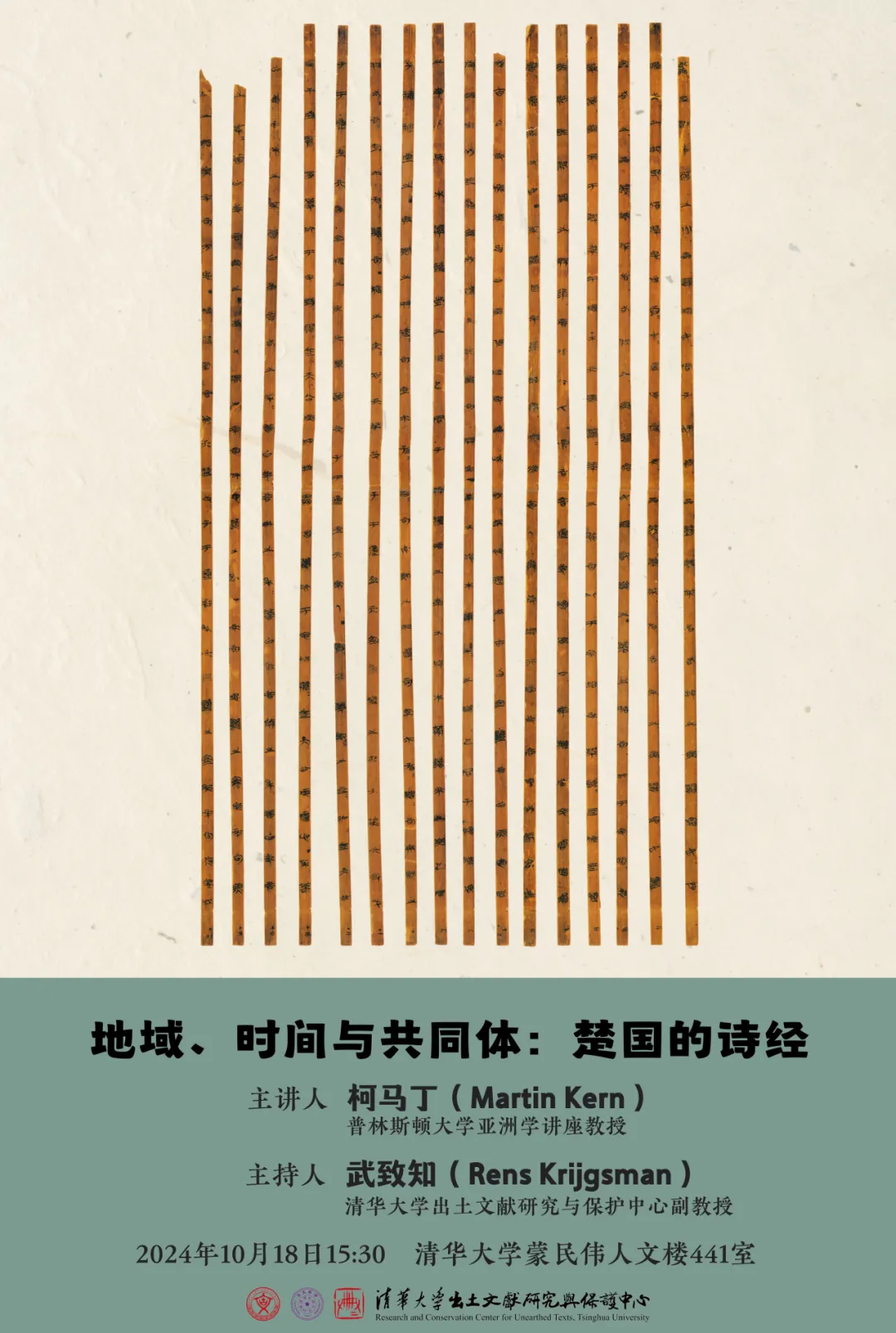

10月18日下午,普林斯顿大学亚洲学讲座教授柯马丁(Martin Kern)受邀莅临清华大学出土文献研究与保护中心,作题为《时间、地域与共同体:楚国的<诗经>》的精彩讲座。本讲座由清华大学出土文献研究与保护中心武致知(Rens Krijgsman)副教授主持,来自校内外及海外数十位师生积极参与。

武致知副教授主持

柯马丁教授演讲

讲座现场

讲座伊始,柯马丁教授引出他所提倡的“文本社会学”(sociology of text)的理论框架。奉行其道的学者致力于挖掘文本在其产生的特定历史时期中所具备的社会功能。将其引入中国古代文献研究,在学科方法论及材料阐释方面极具启发性。

讲座随后回顾了战国和西汉时期所有已知的与《诗经》和其他战国时期文学、历史或哲学相关的写本,并标注其时间和地点,指出《诗》类文献不作为独立的文本出于墓葬。

柯马丁教授又简要介绍并分析了新出竹简材料的荆州王家嘴墓葬M798。本墓葬为长方形竖穴土坑墓,长4.1米,宽2.24米,一棺一椁,有头箱,竹简分置于头箱及棺外西侧底部。据墓葬形制及随葬器物组合判断,应为战国晚期士级楚墓。柯马丁教授指出,文学类文本只见于此类士级墓葬,而不见于高等级贵族墓葬。

讲座进而比较上博简、清华简、安大简与荆州地区出土竹简的共性:简册皆为楚文字写就;简册大小及字体皆显露出展示品特征;简册所载文本似皆属同一文学传统;简册文本集所涉类别皆远超《诗》类文献范畴;诸简册碳十四测年结果接近。基于以上观察,讲座又列出以下两个要点:一、荆州与长沙等地,时代处公元前278至公元前186年间的墓葬中,未见重要文学、历史、哲学相关写本。此类写本也未见于荆州地区以外的墓葬;二、包括秦家嘴、枣林铺、龙会河在内,所有出文学类写本集的墓葬,墓主皆属低等级士人阶层,曾于楚国郢都一带活动。与之相较,高等级贵族墓则多见方技、治理或与宗教信仰/葬俗相关的文本。

柯马丁教授从而提出,公元前300年的文学类写本仅见于荆州地区,即秦入侵和占领之前的古楚国都城郢及其周边区域。出文学类写本的墓葬之墓主全部属于士人阶层。且这些士人与郢都宫廷关系密切,或为宫廷供职的学者和教师,从而组成了学术共同体。基此,柯马丁教授引导听众推敲已知简册的竹简长度,认为出土文献选择特定长度乃是一种文化选择,即一些特定长度的竹简或有教学过程中展示文本之用。

另外,通过将安大简、王家嘴简与《毛诗》传本对读,可发现以下几点差异:一、简本篇目出处、篇序、章序、词序与《毛诗》不同,甚至简本之间也有差异;二、简本篇幅与传世本不同,章节或有增补或转移;三、简本充斥音声异文;四、简本需要注文辅助阅读理解;五、两个简本皆含《国风》篇目。前述差异揭示,在《毛诗》经典化以前的战国晚期,《诗》类简本的社会功能或为楚国郢都师生教学活动中为帮助阅读文献所使用的基本工具,以便更好地理解《诗》类文本。此推测只适用于楚国郢都的案例,无法将其视作战国时期各地区的普遍现象。

讲座最后,柯马丁教授总结了以上文献学结合物质性分析所带来的启示。分析的目的是揭示“共同体”,考察其中的社会成员、场景及活动。这一结合写本出土原境、物质形态、文本内涵所重构出的社会背景,决定了文本的具体形式及功能。

随后的讨论环节中,现场师生分别就不同种类写本的物质性、社会功能等问题进行了长达近一小时的热烈交流。

现场师生提问交流

柯马丁教授答问

最后,讲座在热烈的掌声中圆满结束。

主讲人简介

柯马丁(MartinKern),德国科隆大学汉学博士,普林斯顿大学亚洲学讲座教授。美国哲学院院士、2023-2024美国东方学会会长,前古根海姆基金会研究员、中国人民大学“古代文本文化国际研究中心”创始主任、国际权威汉学期刊《通报》(T’oungPao)主编之一。著作和论文集中到先秦两汉文学,涉及文化记忆理论、诗学、史学、作者身份概念、书写与口述问题、出土文献与文献学方法论、以及阐释与文论、比较古典学、文学修辞等问题,最近有中文专门学术论文集《表演与阐释――早期中国史学研究》(北京三联书店,2023)。