10月10日下午,安徽省文物考古研究所研究馆员宫希成应邀做了“发掘武王墩”的精彩讲座。本次讲座是“出土文献与古文字前沿”系列讲座的第八场,由清华大学出土文献研究与保护中心严志斌教授主持。

严志斌教授主持

宫希成老师演讲

讲座现场

宫希成老师从“项目概况”“一号墓发掘”“文物保护利用”三个方面,详细介绍了武王墩考古发掘项目的最新成果。

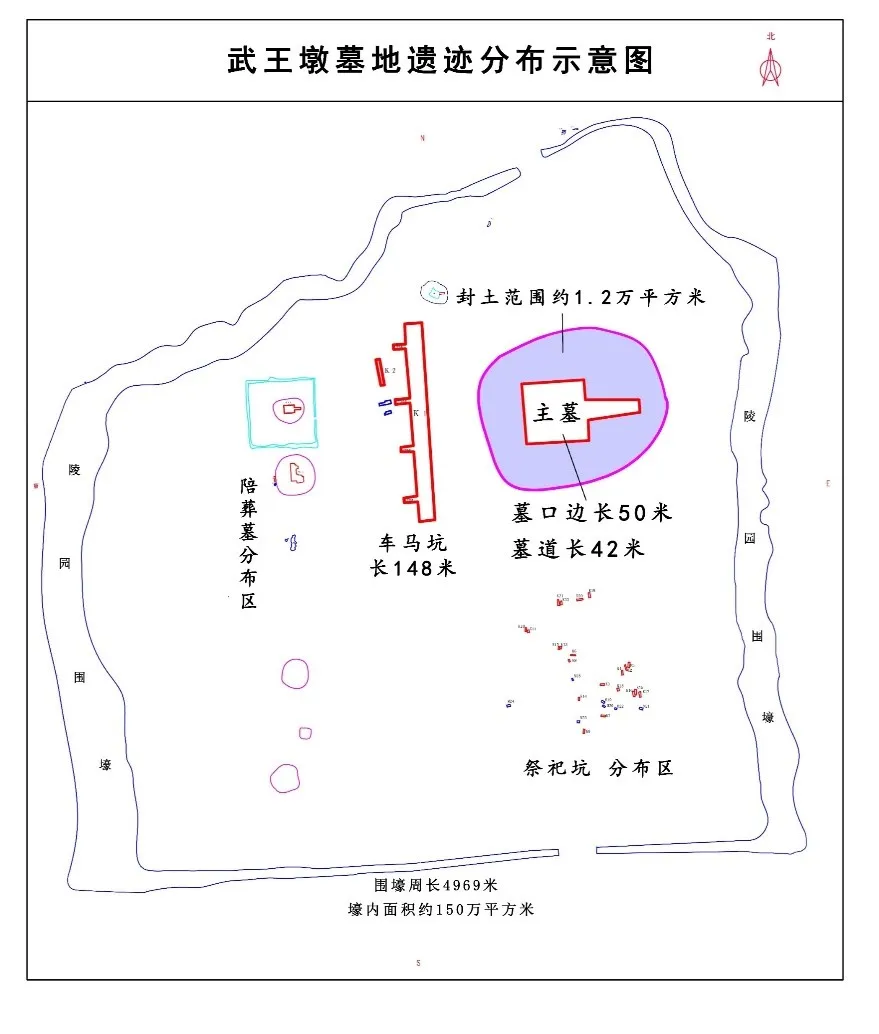

武王墩位于淮河南岸,北依舜耕山,南临瓦埠湖,西面为楚国都城寿春城。经调查,该片区域应为楚国高等级墓葬的分布区。武王墩墓陵园整体几近方形,四周围有壕沟。主墓封土范围约1.2万平方米,其西有车马坑、陪葬墓,其南有祭祀坑。部分区域的详细情况仍有待勘查。

武王墩墓地遗迹分布示意图

武王墩在历史上曾多次被盗,后部分文物被追回,但文物在地下的埋藏环境已发生变化,文物安全存在隐患。因此,2019年,安徽省文物考古研究所申请对武王墩墓进行抢救性考古发掘,获国家文物局批准。发掘团队联合各方力量开展工作,通过跨学科、多平台协作,充分利用数字化、信息化等现代科技手段,取得了显著成效。

武王墩一号墓封土之上植被茂密,北部封土早年曾遭取土破坏。此次发掘,先发掘破坏较多的北部,总体按照考古遗址发掘要求,采用二分法结合探方法发掘。根据出土文字资料和其他相关线索,一号墓墓主人的身份应为楚考烈王。墓葬东部有一斜坡墓道,四壁台阶形制规整,墓土层层夯筑,夯层上薄下厚,夯窝密集,夯面平整。填土中发现一木柄铁锸,推测为当时修墓用的工具。

椁室由枋木垒成。顶部铺设有竹席,竹席整体保存较好。墓室墙上发现有L形石板以及用于固定石板的方孔,长边两个,短边一个,共六个,具体用途目前仍不确定,初步推测为悬挂帷幔类纺织品覆盖物的挂钩。椁板上还发现了大量的墨书文字,其文字解读和排列规律有待研究。

椁室整体分隔为九个空间,中为棺室,四周每一边室各分为二,随葬品严格按照其性质放入不同的室中。楚墓的椁内分室制度,依据身份等级,有九室、七室、五室、三室、二室、一室的等差,反映了王、封君、上大夫、下大夫、士等的身份等级。九室结构,等级极高,为考古发现中所罕见。

中室为棺室,有外、中、内三重棺,缝隙中灌以铅锡溶液加固,外部用榫卯结构部件紧密扣合,整体十分牢固。在中层棺的盖板上,还发现有一些圭形石板和圆形璧。

北室出土各类乐器,应是武王墩一号墓的乐器库。器类包括编钟、编磬、瑟、鼓、竽等。

东室出土大量铜礼器,还出土有漆木器、石器,应是武王墩一号墓的礼器库。器类包括鼎、豆、簠、簋、敦、壶、钫、鉴缶、案、俎等。部分鼎内还发现有猪、牛、羊骨等残留物。

南室出土大量兵器和实用马器,应是武王墩一号墓的兵器库。器类包括箭矢、漆皮甲等。该室于唐代被盗,在盗洞周边出土了漆木葬仪用器、生活用器、玉组佩等。另外,该室还出土有一些龟甲,其上有方形钻,形状排列规则,详细情况有待进一步观察。

西室出土大量木俑,应是墓主人死后对生前出行仪仗、乐舞队的明器化呈现。器类包括木俑、木剑、漆木模型车、漆木乐器等。

发掘时,椁室内充满了积水,考古队采取缓慢降水、三维扫描成像、分批编号提取等方法开展工作。墓内出土器物丰富,发掘团队充分利用科技手段,对出土器物进行材质检测、纹饰图案提取、复原研究等,取得了一系列成果。其中也有不少问题有待进一步研究,如器物的组合使用情况,部分器物的定名和功能等。

武王墩的考古发掘,为武王墩考古遗址公园的建设和保护利用工作提供了科学支撑。目前,当地立足墓葬遗址保护、文物活化利用,结合地区丰富的楚文化资源,正在一体化推进武王墩大遗址保护和武王墩考古遗址公园的规划、建设,切实做好文物的保护和展示工作。

讲座结束后,主持人严志斌教授对本次讲座进行总结。严志斌教授指出,本次讲座内容十分丰富,详细展示了遗址发掘的过程,可谓一堂生动鲜活的考古发掘课,其中对各种科技手段的运用、跨学科的合作,都值得我们学习和借鉴。新材料也带出很多需要进一步研究的课题,有待学人去思考和探索。

在随后的提问与讨论环节,现场老师、同学分别就不同地区楚墓的规模和形制差异、墓葬等级判断、出土器物所呈现的楚国对外文化交流信息、出土三足球形器的名称和功能等问题进行交流,现场气氛热烈。

现场老师和同学提问交流

宫希成老师答问

最后,讲座在听众热烈的掌声中圆满结束。