編按:2018年9月2日,首屆兩岸文字學會交流研討會在清華大學召開。來自海峽兩岸和澳門的32位文字學專家學者,就加強兩岸語言文字交流,共同推進兩岸文字學會合作機制,以便協同合作、形成共識並最終實現兩岸書同文字進行了深度研討。爲了體現本次研討會的重要歷史意義,今將李守奎教授、朱歧祥教授、黃德寬教授的發言整理刊發如下。

李守奎主任致辭

尊敬的黃德寬會長、朱歧祥會長、吳振武會長、陳曦會長,尊敬的李宇明組長,尊敬的各位來賓:

上午好!

經過中國文字學學會的上下溝通,左右聯繫,兩岸文字學研究交流研討會在清華大學順利召開了。這是一個盛會。就我個人的經歷而言,儘管參加了不少文字研究的會議,但這是第一次見到兩岸三地漢字研究的四位會長聚集在一起,歡聚一堂,談學論道,共商大計。我代表清華大學中文系對各位先生的光臨表示熱烈的歡迎!

中國文字學界的兩岸學者間交往密切,老一輩學者給我們留下許多友誼的佳話。去年我還應朱歧祥會長的邀請到臺灣參加文字學會年會,受到熱情款待,在此我深表謝意!

我在想,是什麼吸引力能夠把我們這些人經常聚在一起?

我們有利用新材料研究中國傳統文化的擔當。

我們有對漢字的濃厚興趣和對學術的執著追求。

我們有關心民族命運、推動歷史發展的情懷。

利用新材料研究中國傳統文化為什麼是擔當?

當今,全面地、深入地、更加準確地認識中國文化的源頭,有一個必要條件,那就是利用新的材料,出土文獻是其中重要的一部分。利用新材料新方法重新認識上古時代,是我們這個時代學者的歷史使命。但是,利用出土文獻需要深厚的功底和不懈的努力。就以識字而論,考釋文字很難,投入多,收穫少。尤其是學術發展到今天,常用字已經被認完了,剩下的是疑難字。熟悉字形,熟讀古書,通古音,明訓詁,一輩子追索,解決幾十個疑難字就是大師泰斗,一輩子沒認出幾個也是常態。西方學者說他們不能考釋古文字,不是不能,而是不為。投入與產出不成比例。而我們在座的相當一部分學者,就是擔當起啃硬骨頭的重任,做最基礎的研究,把古文字與出土文獻研究一點一點向前推進。這項事業無擔當之人不能為!我們可以為自己點贊!

對漢字的濃厚興趣和對學術的執著追求讓我們把我們聯繫到了一起。

對於漢字,從微觀來說,我們對每一個字的每一筆每一畫,都要弄清來龍去脈,彼此切磋,疑義相與析;從宏觀來說,漢字是一個系統,西方的表音文字系統,東方的表意文字系統;漢字系統內部,還有大陸的簡體字系統和臺灣的繁體字系統。常常會有人問我們,那個系統好?文字學家不僅自己要有明確的認識,也需要做出符合實際、符合學理的回答。這不僅是興趣,也是責任。

饒宗頤先生說,漢字是中國文化的核心。縱觀世界歷史文化,很多國家由統一走向分裂,分則分矣,很難再統一,即使某一領域內再次合併,也是一種文化代替另一種文化,是文化的更迭。中國是分久必合,是同一種文化的傳承、整合與發展,文化的根脈從來就沒有斷絕。這其中漢字起著什麼樣的作用,很值得深思。

學術是公器,我們追求的是公理。我們傾聽、爭論,共同的目的就是追求真相。

漢字研究不僅是學問,而且是情懷。

漢字不是古董,不僅僅是象牙塔裡的學問,它是全世界使用人口最多的文字,關係到十幾億人一日不可或離的應用,關係到民族與國家的命運。漢字的現狀與未來,是世人關注的焦點,也是我們研究的歸結點。

中華民族是一個文化共同體,儘管兩岸關係曲曲折折,但一條海峽,隔不斷思想的交流,隔不斷彼此之間的聯繫,尤其隔不斷文字學界共同的心願。海峽兩岸文字學會和各地文字學會,不僅會不斷呈現精深的學術研究成果,而且會呈現出這些學人關心民族命運的情懷。

清華大學中文系規模不大,但我們在漢字研究方面的信心很大。

中文系與出土文獻研究與保護中心是你中有我,我中有你的密切關係。黃德寬會長和我既是出土文獻的教授,也是中文系的教授,我們的學科在中文系,是漢語言文字學,努力建設文字學是當然的責任!

學校對出土文獻研究與保護中心高度重視,目標是建設成國際一流的學術研究與交流平臺。中文系的目標是依託出土文獻研究與保護中心,充實漢字研究的力量,考釋古文字,關注現代漢字與字書編纂、建設漢字理論,普及漢字文化,為文字學的發展做出更多的貢獻,希望能夠得到各位同仁的大力支持!

預祝大會圓滿成功!謝謝!

朱歧祥理事長致辭

從來偉大的民族文字都是統一的。中國是一個偉大的民族。

兩岸目前的分裂是歷史問題,不應是文化問題。文化是不可能分割的。兩岸要談一中,最容易構建共識的,先談文化。而文化中最先要解決的,是實用的,關乎兩岸人民生活的文字問題。

兩岸對於如何處理文字繁簡的問題其實都關注不夠,對文字統一的議題就更多只流於主觀情緒,始終沒有落實面對,嘗試解決。這是今日我們兩會安排見面,善意踏出第一步的目的。我們兩會的朋友長期進行單純的文化交流,凝聚超過二十年的友誼,彼此並無利害關係,以文會友,純學術的討論讓我們相互學習,解決許多古代文字的困難,建立鞏固的互信基礎。

我深信,由兩岸最瞭解文字的人來處理兩岸文字的融合,是最有說服力的。我們有足夠能力協商解決兩岸繁簡字的分歧,這也是作為文字學者責無旁貸的工作。

因此,我們來了。

今天,憑著我們學術專業,加上同民同種同文化的溫情,實事求是的探討今後兩岸“書同文”的具體方案。兩岸的文字今後應該通、必須通。通的步驟如何?通的地區先後如何?通的內涵如何?通的時間如何?兩岸如何整理第一波相互學習的繁簡字表?繁簡文字的統一在學理、實用上如何取捨?兩岸宜否設立文字互用的實驗點?以上問題,兩會的朋可以初步交流,作為未來執行朋友參考的具體依據。

今後,兩會應存有更多的合作空間,共同為兩岸文字研究、拉近彼此文字距離做出貢獻,謝謝大家。

黃德寬會長總結發言

大家好!剛才朱歧祥教授談了對本次會議的一些感受,我深有同感。本次會議的召開得到了兩岸文字學會各位朋友們的積極響應,同仁們坐在一起進行了充分而坦誠的交流研討,讓我很感動,也很受鼓舞。下面我也談一些感想。

第一,這次會議是兩岸文字學者一次深度交流的會議。大家深情回顧了兩岸學者多年來在一起的合作與友誼,相互介紹了各個學會和學者所做的工作,內容涉及到兩岸語文生活現狀、漢字規範、語言規劃,涉及到兩岸文字的分歧和未來書同文的構想。雖然時間有限,各位先生沒能充分展開來談,但我們仍能感受到各位先生的深層思考和對漢語言文字發展規律性的認識。這次會議讓我們增進了彼此的理解,也可以說兩岸文字學者真正是“同頻共振”。過去我們雖然有合作、有交流,但圍繞兩岸“書同文”這個主題,以兩個學會來組織這樣深入的討論交流,還是第一次。因此,這次會議是兩岸文字學界交流合作的一次有歷史意義的會議

朱會長開幕致辭時說“我們來了”!我心情為之一振。為什麼要來?來干什么?這次臺灣學者以文字學會的整體面貌出現,代表臺灣文字學界“來了”,這跟過去是很不一樣的!在交流過程中,我深切感受到,兩岸學者共識存焉,因為我們心氣相通!這是我的第二個感想。

第三,這次交流面對現實,暢想未來。現實生活中,兩岸語言文字涉及的問題非常複雜。漢字與悠久的中華文明有著深層的歷史聯繫,漢字跟每個人都是息息相關的。做規範漢字表,動一個字,增減一個偏旁、一個筆劃都牽動著社會上成千上萬人的注意。李宇明教授做司長的時候,當時說了一句令人印象深刻的話——“字深如海!”漢字的問題,學問深,內涵深,問題深不可測,切不能簡單化處理。我認為當前兩岸的漢字問題必須認真地去思考,去面對,現實要求我們絕不能夠採取回避的態度。兩岸文字最大的現實問題就是繁簡分歧,關於詞匯方面不僅兩岸存在著差異,任何時代詞匯系統都是一個流變的系統,不同時代的詞語有差異,同一時代不同人群的詞匯有分別,這些都是正常的。文字則具有穩定性、持續性和廣泛的社會性,所以我說文字問題是兩岸語言文字最核心的問題。文字是最牽動人心、涉及面最廣的問題。我們今天討論兩岸繁簡分歧,在理解的基礎上面對兩岸繁簡的現實,承認繁簡差異實際是兩岸語言文字的核心問題,為此,我們共商大計,共同聯手,提出實現兩岸“書同文”的目標和願景。

圍繞兩岸繁簡分歧這一核心問題,我們將“書同文”作為兩岸文字發展的終極目標,這是我們在座的和不在座的文字學者的共同使命和責任。“書同文字”一直是歷代先賢們的理想。早在先秦時代先賢就提出了“書同文”,到秦始皇統一六國,實現了“書同文字”。當代人理應順著先賢的腳步,繼續追求這個理想。“書同文字”之所以成為先賢的理想,說明那時的文字運用肯定是有差異的。隨著文字的穩定、持續發展,產生差異是必然的。失去了差異的文字可能就沒有它的生命力。漢字的發展歷史就是於規範中求穩定,在突破規範中求發展,所有漢字的發展都是對已有規範的突破。古文字階段就是如此,沒有戰國對西周的突破,就不會有隸書的產生;沒有俗體字對楷書的突破,就不會出現現在的語文狀況。實際上,真正最早提倡寫簡體字的,是新文化運動的代表人物胡適之先生。當時那一代人,為了國家民族振興,關注和推進文字改革,1935年就有了簡體字方案。海峽兩岸的語文規範和現代化其實都是沿著先賢的腳步前進的。臺灣的文字標準按照這個步子走下來,大陸的漢字簡化也是這個過程的自然延伸。兩岸文字政策雖然分流,但並沒有本質的差別。以前我們過分強調了分歧,現在我們通過交流,尋找我們合作的基礎,建立我們共同的方向,這一點很重要。“書同文字”是歷代先賢的理想、也是歷代的語文實踐,目前更是兩岸的現實需求。從兩岸四地乃至全球範圍來看,繁簡並存是一個客觀存在的現實,這是不能否認的。繁簡並存對兩岸教育、中華文化的國際傳播、兩岸的交流合作帶來許多麻煩,影響了利用漢語漢字交流的效率。為了推動信息化,推動教育發展,推動兩岸經濟文化融合,推動中華文化在全球傳播,現實需要加快推進兩岸“書同文”。這不僅是一個終極目標,是我們的一個願景,我相信這也是漢字發展的歷史必然。文字是一個社會現象,不是個人少數人能阻礙它的發展的。我堅信通過兩岸學者的努力,經過一代代人的持續推進,兩岸“書同文”這一終極目標一定會實現。

為實現“書同文”這個長遠目標,兩岸文字學會的各位學者要發揮好作用,不僅要面對現實、扎實工作,更要先覺先行、相向而行!漢字是中華文化根脈所系,是兩岸人民共同的精神家園。作為文字學者,我們要通過自身努力,先覺先行,重視漢字教育和漢字知識的普及傳播,主動建言獻策,從更高的高度,以更廣闊的視野,為實現兩岸“書同文”這一民族大業做出我們應有的貢獻。

這次會議是兩岸學者首次深入交流、共商“書同文”的會議,我們期待後續的合作與實際行動。讓我們共同聯手,為造福于兩岸同胞,造福于千秋萬代,造福於中華民族,為最終實現兩岸“書同文”而盡心盡力!

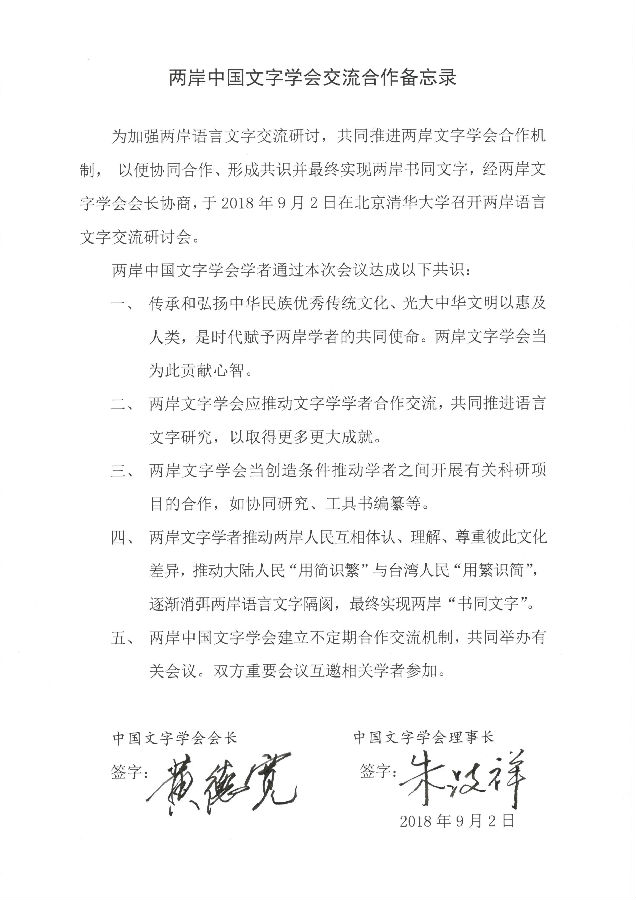

(附:兩岸中國文字學會交流合作備忘錄)

(圖文供稿:馬曉穩 編輯:侯建科 審核:賈連翔)