編按:2018年8月7日至14日,清華大學歷史系與出土文獻研究與保護中心聯合開設的“專業實習”課程如期舉行。來自歷史學和出土文獻專業的2015、2016、2017級本科生共11位人,在賈連翔、程浩兩位老師的帶隊下,赴河南、湖北和湖南等地進行了內容豐富的專業考察。此行通過對考古遺址、文博單位、兄弟院校的實地探訪,深入消化了課堂、書本中所學歷史、考古知識,進一步提升了同學對歷史學、考古學的全面認識。“夏季學期專業實習”專輯將向大家介紹此次實習課程的全程紀實,本期內容爲此行的第二站“武漢”。

8月8日下午,離開了被譽為“文字之都”的安陽,我們前往本次考察的下一站——武漢。武漢是湖北省的省會,地處江漢平原東部、長江中游,總體被長江及其支流漢江分成三部分,即武漢三鎮:武昌、漢口、漢陽。

簡單晚餐後,一部分同學和老師利用空閑時間前往長江大橋、戶部巷、黃鶴樓等地進行了遊覽。晚間短暫的放鬆為第二天精神飽滿的考察打下基礎。

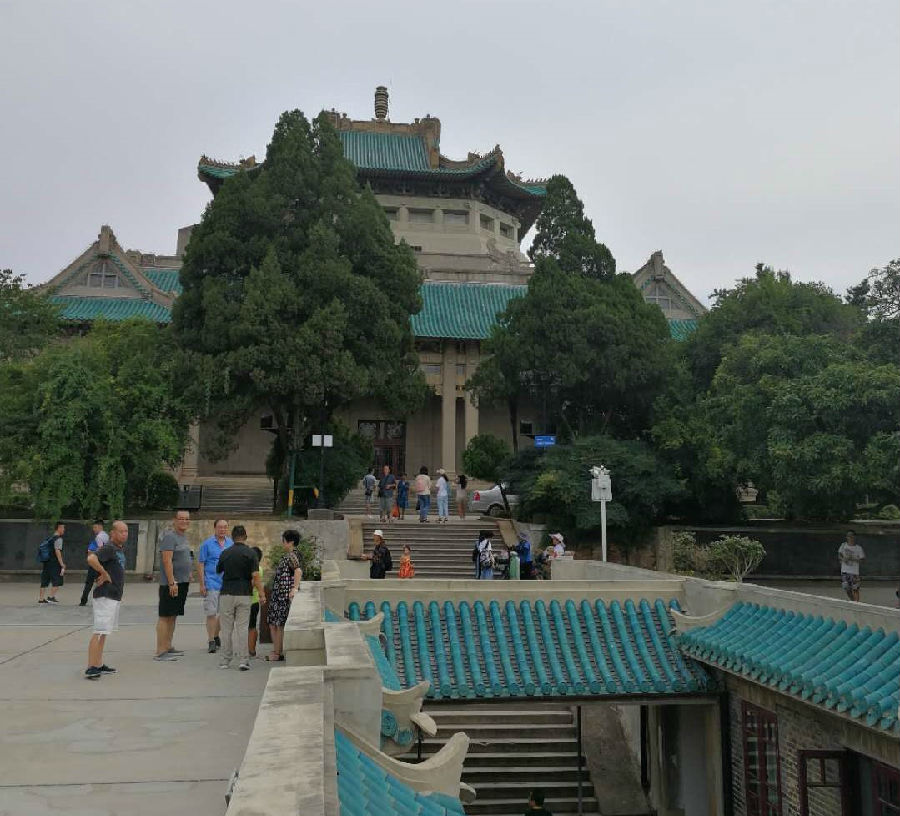

翌日早晨,我們全員來到了湖北省博物館進行觀展。湖北省博物館籌建於1953年,是湖北省規模最大、藏品最為豐富、科研實力最強的國家級綜合性博物館。整個博物館呈“品”字形,進入大門後正對著的是綜合展館,裏面面包含大量國寶級文物,是我們參觀的重點。左手邊是楚文化館,陳列著許多呈現荊楚文化的文物;右手邊則是編鐘演奏廳和食廳。

(湖北省博物館前合影)

綜合展館展品豐富。大家首先參觀的是“土與火的藝術——古代瓷器專題展”,該展從元之前的出土瓷器、元之後的傳世瓷器兩方面,對中國先民的陶瓷技術進行了綜合性概述。接下來便是“鄖縣人、屈家嶺、盤龍城”系列綜合展覽,從約100萬年的鄖縣直立人到距今四五千年的屈家嶺,再到商早期的盤龍城,完美將湖北歷史輪廓勾勒出來。其中的兩件鄖縣人頭骨化石,是湖北省博的四大鎮館之寶之一。

另一大展廳是出土于湖北鐘祥市的梁莊王墓展。這裏的梁並不是先秦時代的梁,而是明代的藩國。梁莊王是明仁宗朱高熾的第九子朱瞻垍,他與魏妃合葬於該地。展品多為明器,其工藝之精美,實令人歎為觀止。有一些出土器物明顯帶有西洋風格,是鄭和下西洋帶來的瑰寶。因此,該展的另一重要意義便是增加我們對早期中西交流的認識。

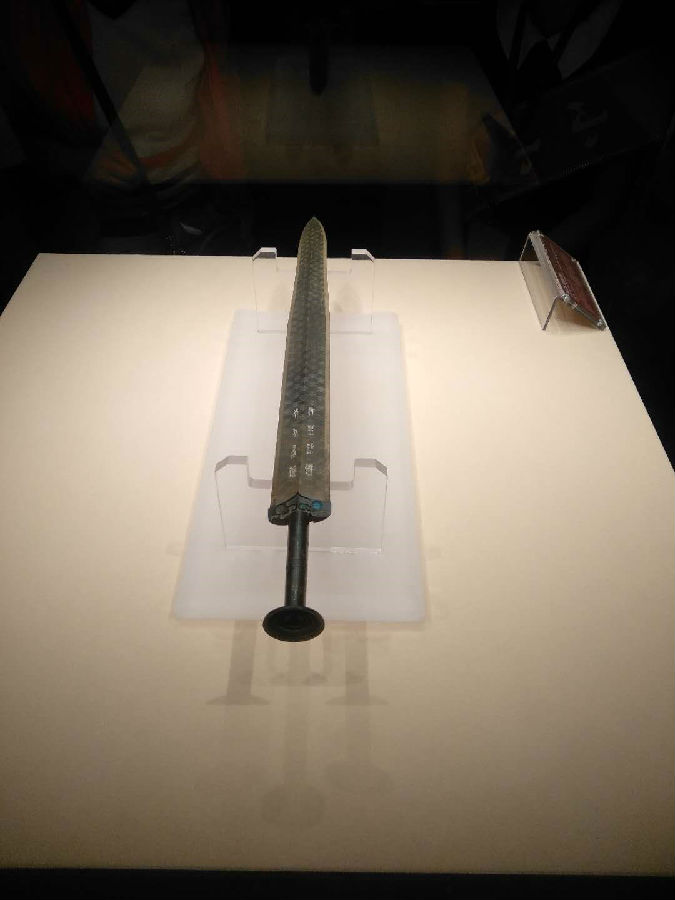

錯過了楚文化館的展覽,我們在四樓找到了楚文化精品展廳,這裏的展品大部分都是國之重寶。進入之後映入大家眼簾的便是一個四四方方的展櫃,陳設有睡虎地秦簡的《法律答問》《為吏之道》等簡牘。這都是大家最感興趣的東西,一會就圍滿了人;看著,釋讀著,絲毫不感覺疲勞,時間的流逝也沒有影響到同學們的興致。不遠的一旁便是另一件鎮館之寶:越王勾踐劍。它製作精美,劍身書“越王勾踐自作用劍”八字;劍柄呈同心圓,據說以現在的技術也難以企及。

(越王勾踐劍)

終於到了我們的壓軸戲——曾侯乙墓。進了這一展廳,我們才真正瞭解到什麼叫大飽眼福:博物館先陳設了一件曾侯乙墓的縮放模型(下圖)。

該墓發掘於1978年,其中物品數量之多,規模之大,保存之好,震驚了海內外諸多學者。現在提到湖北,大多數人都會想起這數十年前在隨州擂鼓墩的驚天發現。令我們記憶猶新的是用失蠟法制作的尊盤、造型奇特的鹿角立鶴、奇大無比的聯坐壺以及享譽海內的曾侯乙編鐘。這套編鐘並不是普通的文物,它的現世甚至改寫了我國的古代音樂史。現在的學界還陸續有相關的文章出現。

帶著滿滿的收穫,我們進行了短暫的休息。

下午2點,大家在湖北省博物館大廳集合,因為對很多同學來說是第一次進博物館庫房,即使是有午睡習慣的同學,都精神百倍,人人毫無困倦之色。等了不久,博物館的工作人員趕到,帶領我們進入庫房。

進入庫房,讓同學們大開眼界,很多同學情不自禁“哇”地一聲輕贊。寬敞的庫房裏整齊有序地堆放著一些箱子,通道兩側是不同文物的專門保護庫房,頭頂和四周有很多保護設備。對於絕大多數同學來說,對文物的瞭解不外乎來自博物館展覽、相關書籍、報刊論文、電視傳媒,對於文物只能憑空想像、“心嚮往之”,怎麼能知道文物質感怎樣、保存方式如何呢?進庫房無疑是今天最大的收穫。

(湖北省博物館庫房)

我們跟隨熱情的工作人員走進簡帛庫房,只見周圍的架子是整整齊齊的文件和檔案,一些櫃子能看到竹簡的題名。平時只能在書上看照片的竹簡竟然能親眼看到甚至親手觸摸,讓很多同學激動不已。

(工作人員講解庫房情況)

熱情的工作人員把竹簡依次擺放在桌上,供大家近距離觀察、研究。這裏有聞名遐邇睡虎地秦簡、郭店楚簡,有《老子》《太一生水》,這裏作為出土文獻的學生,看到這些再親切不過,每個人心中都會感歎一句:“終於見到實物了!”

(同學們觀察竹簡並相互交流)

隨後,工作人員又把一批珍藏的文物小心拿出供我們觀察,有青銅器、玉戈、銅殳等。這其中的銅殳尤為珍貴,是古書中“殳”實物的第一次發現,工藝精巧,現在依然十分鋒利。工作人員向我們提供了手套,很多同學這是第一次親手摸到青銅器,興奮激動溢於言表。

(第一次摸到青銅器的同學)

接近閉關時間,大家戀戀不捨地離開湖北省博物館,大家一路上分享自己第一次摸到青銅器的激動和喜悅。

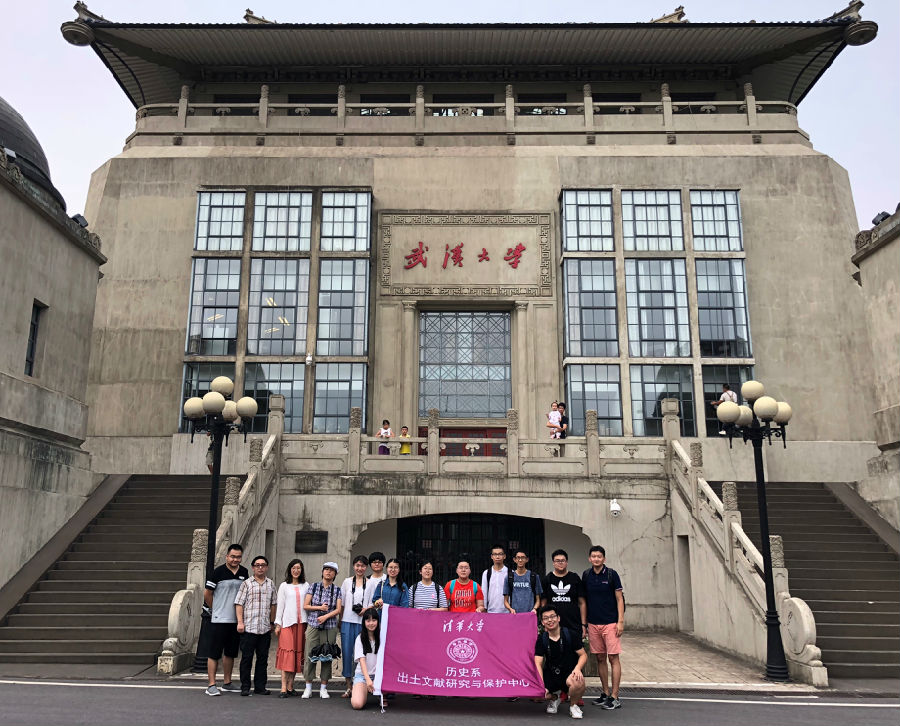

下午4:20左右,我們來到聞名遐邇的武漢大學,對武漢大學簡帛研究中心進行訪問交流。武漢大學的校門牌坊和珞珈山的櫻花聞名海内外,是武漢大學乃至武漢市最有名的景觀之一。雖然遊客眾多,但仍然難以掩蓋武漢大學的文化氣息,正所謂“武大之美,在自然;武大之盛,在人文”。

(武大校門合照)

校門集合不久,我們迎來了武大簡帛中心老師的熱情接待。在武大鲁家亮老師的帶領下,我們遊覽了山川風光秀美、文化底蘊深厚的武大校園。在傍晚微風的陪伴和在傍晚斜暉的照耀下,熱情好客的武大老師的引領我們相繼參觀了珞珈廣場、宋卿體育館、櫻花大道、櫻園。沿途林木豐茂,芳草萋萋,武大老師和隨行同學為我們講解武大的歷史掌故和風景名勝,大家都忘記長途跋涉的辛苦,說笑不停。

當我們登上櫻頂,身後是莊重大氣的老圖書館,面前是鬱鬱蔥蔥的珞珈山,眺望遠方,不由得心生感慨。在櫻頂自由活動,大家陷入了沉默,是在回味今天的豐富收穫,是在思考學術的前進方向,還是在規劃自己的研究道路,這不得而知,但是有一點是肯定的,就是我們望向的是同一個方向。

(武大老圖書館)

我們下櫻頂之後,在武漢大學繼續遊覽。雖然山路崎嶇難行,雖然天氣酷暑難耐,雖然早已筋疲力盡,但是我們每個人仍然走下了全程,從未有人想到放棄。

(圖書館前大合照)

在武大遊覽一圈之後,我們來到武漢大學歷史系簡帛研究中心,自由參觀了武大簡帛中心資料室,並且和武大老師友好交流。魯嘉亮老師向我們介紹了武漢大學簡帛研究中心近年來的研究情況,和我們聊了學界掌故和研究趣聞,清華的老師也向武大老師介紹了清華大學出土文獻研究與保護中心近年來的發展情況,幾位老師相談甚歡,同學們聽得津津有味。

(同學們在資料室參觀)

最後我們與武大老師共進晚餐,深入交流。武漢的行程就此結束。這是筋疲力盡的一天,也是收穫滿滿的一天。“他山之石,可以攻玉”,通過這次學術交流,我們見識了荊楚之地的自然風光,學習了武大出土文獻發展經驗,增加了對出土文獻專業知識的認識,使我們在專業道路的前進上充滿動力。

(供稿:劉技鑫、趙相榮;編輯:侯建科、馬楠、程浩、賈連翔;審核:賈連翔)