編按:2018年8月7日至14日,清華大學歷史系與出土文獻研究與保護中心聯合開設的“專業實習”課程如期舉行。來自歷史學和出土文獻專業的2015、2016、2017級本科生共11位人,在賈連翔、程浩兩位老師的帶隊下,赴河南、湖北和湖南等地進行了內容豐富的專業考察。此行通過對考古遺址、文博單位、兄弟院校的實地探訪,深入消化了課堂、書本中所學歷史、考古知識,進一步提升了同學對歷史學、考古學的全面認識。“夏季學期專業實習”專輯將向大家介紹此次實習課程的全程紀實,本期內容爲此行的第一站“安陽”。

8月7日上午9時許,經過兩個多小時的高鐵旅程,我們順利到達了本次活動的第一站——安陽。安陽,中國八大古都之一,殷商盤庚遷都于此,直至商紂滅亡,是舉世矚目的殷商甲骨文發現地。世界文化遺產·安陽殷墟是我們本站考察的重要一站。下車以後我們隨即搭乘大巴前往殷墟參觀。在前往殷墟的大巴上,趙凱欣同學為大家簡要講解了安陽的人文風貌與自然地理環境。遙遠的商代,這裏的氣候相比現在更加溫暖濕潤,大部分時間的年平均氣溫比現在高2℃左右,殷墟卜辭中很多關於下雨會不會造成災害,可窺一般。殷墟出土的大量動植物標本、記錄在土壤中的磁化率信息、植物孢粉也都反映了這一點。也就是說,商代安陽的地理環境,類似于今天長江流域。

殷墟是商代中晚期的都城遺址,距今已有3300多年的歷史。是中國歷史上第一個有文獻記載並為甲骨文和考古發掘所證實的商代都城遺址,據史冊記載,商代時安陽稱作“北蒙”“殷”。早在公元前1300年,商代第20代帝王盤庚將都城由山東曲阜(古稱奄)遷到安陽小屯,在此地歷經8代12王,建都255年,在此創造了光輝燦爛的殷商文明,成為我國歷史上第一個有文字記載的古都。到了公元前1046年,周武王伐紂滅商以後,這裏逐漸荒蕪,慢慢地變成了一片廢墟,史稱“殷墟”。殷墟遺址分為兩個部分,分別為宮殿宗廟遺址與王陵遺址,分別坐落在洹河兩岸。兩個遺址目前相隔5-6公里左右。

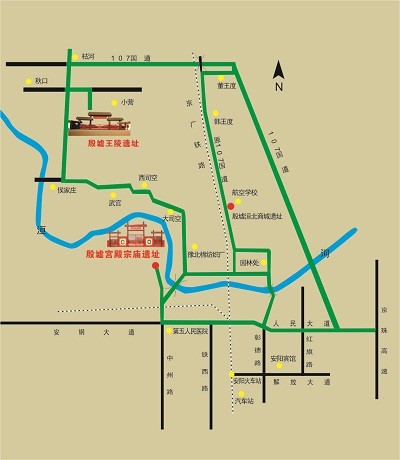

(殷墟宗廟遺址與王陵遺址示意圖)

我們首先抵達了殷墟宮殿宗廟遺址。殷墟宮殿宗廟遺址給同學們的感受是相當宏偉的,它的範圍南北長600米,東西寬450米,井然有序地由北向南排列著54座宮殿。從分佈上看,大致可分為三組,即甲組15、乙組21、丙組17,還有一座凹型遺址。

進入宗廟遺址大門,首先映入眼簾的是乙二十仿殷大殿。這座建築是在乙組基址上復原的其中一座,它東西長51米,由於東側的20米地下尚未發掘,所以只復原了西側的31米,是宮殿宗廟區主要建築之一。帶隊的程老師與賈老師提醒同學們注意路邊的木樁,其實都是當時發掘到的基址,考古工作者正是通過這些柱子的位置,參考了傳世文獻的記載,對建築進行了還原,同學們應對其具體的設計始終保持商榷的心態。

隨後,我們參觀了位于宗廟遺址西側的婦好墓。該墓南北長5.6米,東西寬4米,深7.5米。根據該墓的地層關係及大部分青銅器上的“婦好”銘文,考古學者認定墓主人為商王武丁的配偶——婦好。程老師提醒,墓葬正上方的建築遺址,很可能與在當時與地下墓葬同屬一體,是婦好的享堂。

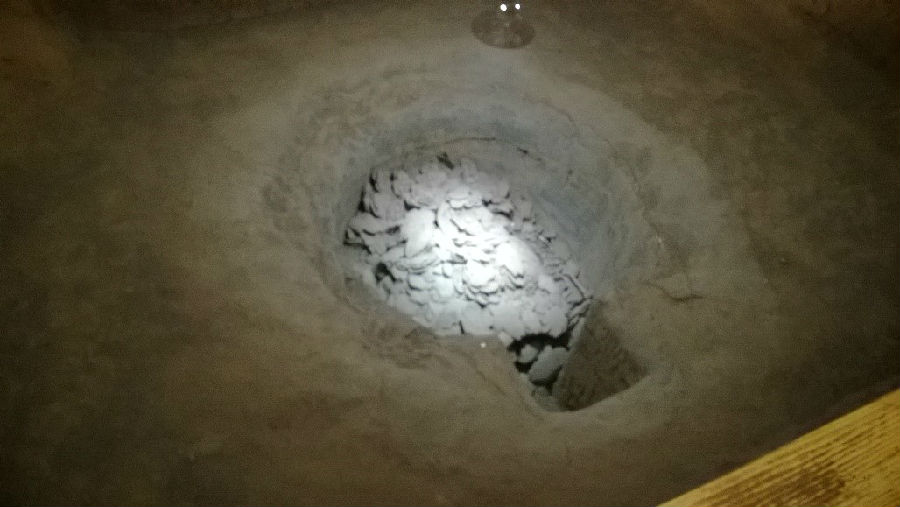

(婦好墓室)

接下來,我們參觀了YH127甲骨窖穴。自19世紀末甲骨文發現以來,殷墟共出土甲骨約150000片,內容極為豐富,包括祭祀、田獵、農業、天文、軍事等,涉及商代社會生活的方方面面。在這其中,YH127甲骨窖穴位于宮殿宗廟區中部偏西,共出土刻辭甲骨17000餘片。在參觀的過程中,趙凱欣也向同學簡單介紹了殷墟考古發現的歷史與在學術史上重要的意義。最早對殷墟進行科學發掘的時間是1928年,董作賓、李濟、梁思永等先生都曾在此揮灑汗水。經過近百年的發掘,殷墟才逐步展露在世人面前。殷墟甲骨文是殷王朝占卜的記錄,而占卜是商代社會生活的重要組成部分。甲骨的納貢、收貯、整治、鑽鑿及占卜方法、程序和卜辭的語法、辭例等都有一套嚴格而有系統的制度。並且,殷代已有專門掌管占卜和紀錄的貞人,見於卜辭的貞人約有上百人。占卜涉及內容包括祭祀、天象、年成、征伐、王事等,甚至於商王遊獵、疾病、做夢、生子等。

(YH127甲骨窖穴復原圖)

(殷墟宮殿宗廟遺址前合影)

隨後,我們還參觀了殷墟博物館,對相關的背景知識有了更加深入的瞭解。

下午,我們搭乘班車來到王陵遺址區參觀。殷墟王陵遺址位於洹河北岸,與殷墟宮殿宗廟遺址隔河相望。自1934年起,這裏共發掘13座王陵大墓(包括1座未完成大墓)、2000餘座陪葬墓和祭祀坑。這些大型墓葬均為南北向,墓形呈亞字形、中字形、甲字形等,被學者認定為殷商後期的王陵。

(王陵遺址大門)

在參觀的過程中,我們對考古工作的一些背景知識進行了熱烈的討論。如在考古過程中經常用來提取土樣的探鏟(俗稱“洛陽鏟”)、考古作業時劃分探方的基本規範以及考古工作者經常運用的地層學知識——通過疊壓與打破關係來判斷遺跡的年代次序。通過對遺址的細緻觀察,我們對這些知識有了更加深刻、直觀的印象。博物苑內散養的鹿也吸引了老師與同學們的目光,在充實的討論中,我們好像已經忘記了天氣的炎熱,也不覺時間的流逝。

適逢殷墟婦好墓出土文物回歸安陽故里展出,8月8日上午,我們參觀了安陽博物館“鳳歸大邑商:殷墟婦好文物安陽故里展”。

(婦好墓展覽巨幅海報)

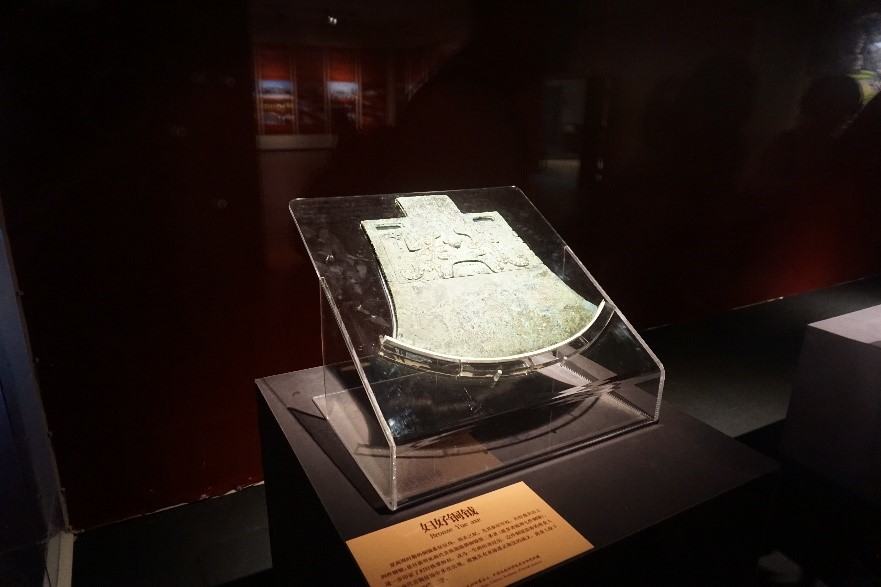

1976年,小屯村發現了一座編號爲M5的墓葬,根據出土銅器上的銘文,這座墓碑確認爲婦好的墓葬。婦好墓共出土1928件精美文物,其中青銅器468件,玉器755件,骨器564件。隨葬品數量巨大,種類豐富,而且造型新穎,工藝精湛,堪稱國之瑰寶,不僅完善了商代後期出土文物的年代學判定標準,而且全面反映了商代後期的生產力和社會發展水平,是商代高度發達手工業製造水平的代表。據考古發現和對青銅器的化學分析,殷商的冶鑄技術已超越由礦石混合冶鑄的低級水平,發展到由純銅、錫和鉛混合的階段。

本次“鳳歸大邑商:殷墟婦好文物安陽故里展”共展出精選的474件婦好墓出土文物和殷墟甲骨,向我們展現了婦好傳奇的一生,也展示3000多年前青銅時代華夏先民創造的輝煌燦爛的文明。在參觀的過程中,我們對照殷墟婦好墓的考古挖掘報告,試圖還原器物出土的歷史情境,並對青銅器的鑄造、用途等問題進行了深入的討論。

(婦好展部分展覽品)

漫步在有著三千餘年歷史的文物之間,仿佛有種時空的交錯感。古拙的器物、繁美的花紋不僅體現著古人高超的技藝,也仿佛可以從中看出他們的深厚的匠心,與對青銅器獨特的理解。

參觀完安陽博物館後,我們乘車前往安陽東站,搭乘高鐵奔赴武漢。雖然一直奔波在路上,但兩天的參觀讓我們大飽眼福、收穫良多,也對接下來的行程充滿了期待!

(安陽博物館前合影)

(供稿:趙凱欣;編輯:侯建科、馬楠、程浩、賈連翔;審核:賈連翔)