清華簡再次吸引學界目光

2017年4月23日,清華大學即將舉行第7輯清華簡整理報告的成果發佈會,與此同時,清華簡《算表》被吉尼斯世界紀錄確認為“世界上最早的十進位乘法表”的認證儀式也將同時舉行,作為古代文史研究熱點的清華簡將再一次吸引大眾的目光。

清華簡是一批抄寫于戰國時期的竹簡,總數約有2500枚,自從2008年入藏清華大學起,清華簡就一直是古代文史學者的研究焦點。這批竹簡由於很早就被隨葬於地下,沒有經歷秦始皇焚書的劫難,因此最大限度地保存了先秦典籍的原貌。

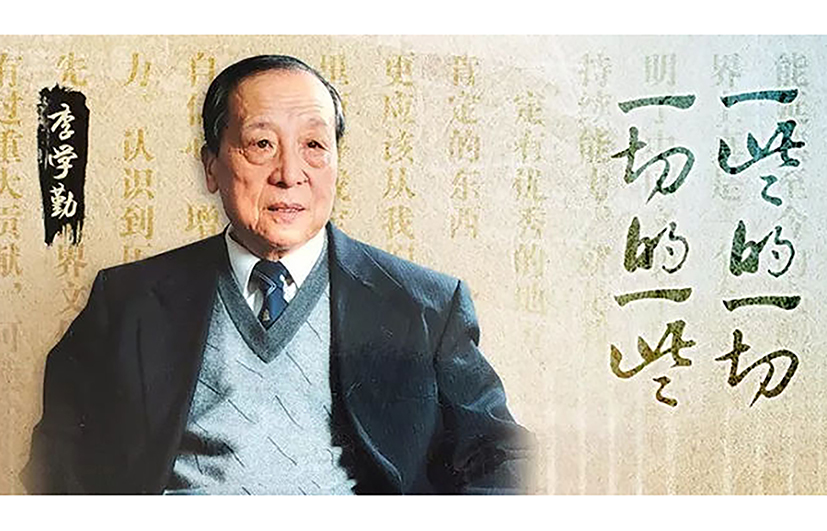

提起清華簡,就不能不說起李學勤先生。清華簡之所以能夠有今天,是與李先生的辛勤付出分不開的。清華簡的搶救、保護、整理和研究工作一直是在他的主持下進行。從2010年開始,李先生和他的團隊大致以每年出版一輯整理報告的速度,整理公佈清華簡的有關內容,創造了戰國竹簡整理公佈的新速度。清華簡整理報告在編排體例的科學、圖版拍攝的清晰以及整理水準的高超等方面,都在同類的著作中首屈一指,獲得了學術同行們的高度評價。而李先生所做的“這次挖到了一個歷史學家”“清華簡讓人讀起來太激動,一天之內不能看太多,否則心臟受不了”等形象生動的比喻,也讓普通大眾在會心微笑中體會到了清華簡的重大價值。

在出土文獻研究與保護中心的團隊裏,李先生是當之無愧的核心人物,而且他在各方面都起著表率作用,每一次分配給團隊成員分頭整理的清華簡篇目,他都是第一個完成,而且是又快又好;對於同事們所負責整理的各篇,他也都毫無保留地貢獻自己的見解,供大家參考。而每一輯整理報告在提交出版社之前,他都要細心研讀,最後定稿,以保證整理報告的品質和水準。不僅如此,他對於出版公佈的每一篇清華簡篇目都做了認真的研究,出版了《初識清華簡》一書,發表了近百篇研究論文。

這就是李學勤先生,他始終以科學之方法、進取之精神、樂觀之態度積極投入科研工作,並為中國文化的傳承與創新工作賦予了嶄新的內涵。

談及李學勤先生,熟悉他的人都充滿了敬佩之情。李先生的研究面實在是太廣博了,從上古時代的刻畫符號到20世紀的中國學術史,從考古學、古文字學、上古史到古文獻學、美術史、國際漢學,從甲骨、青銅器、簡帛到玉器、璽印、錢幣,等等,他都做了一系列的研究,取得了大量的學術前沿成果,被人們譽為“百科全書式的學者”。欽敬之余,世人也非常好奇,李先生是怎麼取得如此巨大的成就?在他成功的背後,究竟有哪些我們應該學習和借鑒的地方?

孜孜矻矻 勤學不輟

李學勤先生1933年生於北京,父親在協和醫院工作。由於是獨生子,加上從小體質纖弱,兒時的他沒有什麼玩伴。好在母親很早就教他認字,四歲之前已可識字讀書。

父親專門給李學勤請了一位家庭教師,他用兩年時間學完了小學教材,但因年幼,1941年進小學時仍需上三年級。由於課堂內容遠不能滿足其求知欲,上課之餘,他閱讀了眾多的課外書籍,尤其是《科學畫報》。

因為興趣愛好廣泛,李先生的讀書範圍也非常廣泛,但由於家裏經濟條件有限,他經常不吃早飯或午飯,省吃儉用,去書店和書攤買舊書,看完後再賣掉,換買其他的書來讀。當時商務印書館印行了許多學術著作,李先生閱讀了其中的大部分,甚至一度計畫要把商務印書館出版的全部圖書搜集齊備,足見他對讀書學習的癡迷程度。

20世紀50年代,李先生剛到清華大學讀書時,他的同學錢耕森等人曾應邀去他家玩,對於其藏書的豐富留下了深刻印象:“參觀他的書房時,我們無不感到很驚奇!只見四壁都擺著一排書架,每個書架上都擺滿了書,幾乎全是中外古今的學術名著。因此,它並不像一個中學生的書房,也不像一個剛進大學的低年級的大學生的書房,倒像是一個研究生的書房,甚至倒像大學裏一個年輕的老師的書房呢!”

侯外廬先生晚年撰寫回憶錄時,對青年時期的李學勤評價是“博聞強記,熟悉典籍”(《韌的追求》,三聯書店,1985年,第315頁),可以說是切中肯綮。

在李先生閱讀的大量典籍中,符號一類的書籍是他特別鍾情的,越是看不懂的書他越感興趣。李先生喜歡閱讀那些能夠啟迪人們智慧,而又多少能給人以一種神秘感,需要費一番氣力才能看得懂的作品。

有一回,李先生在舊書攤上買到一本書,是一個英國俱樂部印的,非常精緻漂亮,可是一翻開書就傻眼了,裏面全部都是符號,根本不知所云。原來,這本書是用老式打字機鍵盤上的非字母符號寫的一本英文小說,每一個符號——如#號、*號等——分別對應著一個字母,必須在頭腦中將它們轉換成26個英文字母後才能閱讀,目的是鍛煉人的大腦機能。

李先生極愛這本書,在很長的時間裏一直擱在書包裏頭,隨時翻閱。金岳霖先生的《邏輯》一書,他先後讀過多次,書中第三章“介紹一邏輯系統”介紹了數理邏輯,裏面都是他不認識的各種符號,也讓他十分著迷。1951年,他以第一名的成績考入清華大學哲學系,就是想追隨金岳霖先生研究數理邏輯,不過囿於當時的歷史條件,最終他沒有能夠實現這一願望。

還在中學讀書時,李先生就曾聽人說,最難學的是甲骨文,這引起了他極大的興趣,於是,他開始留心甲骨文,一有時間就到位於文津街的北京圖書館自學甲骨文。在他看來,那些刻寫在龜甲獸骨上的文字也像符號一樣,特別有意思。

長期潛心治學的結果,使李先生養成了一個良好的讀書習慣,只要一有時間,他就自覺投入到學習和科研工作之中,不肯浪費點滴時光。青年時代的勤奮使他具備了淵博的學識,即便到了後來,雖然長期擔任行政領導職務,要處理繁忙的公務,一有閒暇,他還是用來讀書和寫作,並發表了大量的科研成果。

由於興趣愛好廣泛,李先生長期讀書治學中培養出來的另外一個特長,就是可以在各種工作、各個研究領域之間進行迅速切換,前一分鐘,他可以在從事甲骨學的研究,而後一分鐘就可以馬上轉入對清代學術的探討,能隨時隨地鑽進冷僻深奧的研究中去,又能隨時隨地走出來,了無滯礙。因此,李先生具備了極高的工作效率。他自己有一個形象的比喻,說自己像一個“多波段收音機”,這麼一擰是中波,那麼一擰又到短波,可以隨時進行各種調換。應該說,這一本領是一般人所很難企及的。

中西融匯 古今貫通

1952年全國院系調整之後,清華大學變成一所工科院校。李先生沒有和大多數的學生那樣轉到北大求學,而是到中國科學院考古研究所,參與編撰《殷虛文字綴合》,從此走上了學術道路。

1953年年底,中國科學院籌建歷史研究所,李先生又被選中,到新成立的歷史研究所,作為侯外廬先生的助手,參加《中國思想通史》的寫作。到了20世紀70年代,由於馬王堆帛書、定縣漢簡、雲夢秦簡等簡牘帛書的發現,他又把工作重心轉移到考古和古文字學方面。2003年,他離開了工作長達50年的歷史研究所,回到了清華大學,為母校文科的重建竭盡心力。

在60多年的學術生涯中,李先生取得了累累碩果,共出版著作40多部,發表論文1000多篇,其成果之豐富、所涉領域之廣博,令人眼花繚亂。對此,李先生戲稱這是“雜學”:“我這個人興趣相當廣泛,所學雜而不純,又由於工作的經歷,從事過不同方面的研究,寫過的東西很難理出一條思想發展的線索。”(《李學勤集》自序,黑龍江人民出版社,1989年)

這裏有三個地方需要說明。

首先,李先生說自己是“雜而不純”,這句話只說對了一半,“雜”是因為李先生博覽群書、興趣愛好廣泛所致,但是在他所致力的每一個研究領域卻都是極其“純”的,而且只要他決定從事的研究,就一定要做到居於學術研究的最前沿。

李先生很喜歡用一句英文俗語“一些的一切,一切的一些”來說明自己的治學體會。“一些的一切”即學什麼東西就要對這個領域已有的一切都懂;“一切的一些”即對其他領域的知識也都應懂一些。

李先生是通過自學走上學術研究道路的,在學習的過程中,他十分重視參考前人的已有論著。20世紀50年代,他自學研究甲骨文,就以胡厚宣先生《五十年甲骨論著目錄》為線索,按圖索驥,把裏面提到的中外甲骨學論著全部閱讀了一遍,對於甲骨學的研究歷史、研究現狀和存在問題瞭若指掌,並在此基礎上對甲骨學的分期斷代、歷史地理等方面做出了精深研究,而甲骨學尚不是李先生學術研究的重點所在。

李先生也不是專門從事《周易》研究的學者,但是他對易學史卻十分熟悉,他所寫的《周易溯源》一書,從考古學、文獻學的角度,對《周易》做了別出心裁的研究,解決了《周易》研究史上長期困惑學者的許多難題,受到了著名易學家金景芳先生的擊節稱讚:“李學勤同志對《周易》經傳研究所徵引的資料是何等浩博!其所作的分析又何等精審!”

20世紀70年代末,李先生第一次受邀去美國訪問,當時國內學人因長期與外界隔絕,對國外的漢學研究不甚了了,於是,他就根據日本學者對各國漢學的調查報告成果,走訪美國的相關高校和機構,拜訪有關的著名學者,很快掌握了美國漢學界研究古代中國的歷史和現狀。後來,李先生一直宣導國際漢學的研究,即與他對國際漢學界的熟稔密切相關。

其次,李先生的研究領域雖然廣博,但是卻有一條主線貫穿於其中,即以探索中國古代文明的奧秘作為自己的研究重心。而且隨著時間的推移,他對自己的研究領域也有意加以收縮,因此這條主線愈來愈明顯。對此,李先生多次做過說明——

“我所致力的領域,常給人以雜多的印象,其實說起來也很單純,就是中國歷史上文明早期的一段,大體與《史記》的上下限差不多。問題是對這一段的研究不太好定位,有的算歷史學,有的算考古學,還有文獻學、古文字學、科技史、藝術史、思想史等等,充分表明這個領域學科交叉的綜合性質。這一領域,我想最好稱為‘中國古代文明研究’。”(《中國古代文明十講》一書《序言》,復旦大學出版社,2005年)

最後,李先生因為同時具備廣博的知識面和精深的專業素質,因此他的研究特別擅長融會貫通,縱橫捭闔。中西融匯、古今貫通是清華大學一直宣導的學術理念,二重證據法更是清華國學院導師王國維先生在研究古史中首創的方法,李先生很好地繼承了清華的這些優秀傳統,並在自己的研究工作中發揚光大。

李先生曾總結說:“我認為研究古代文明的這一段,最好採用多學科結合和比較研究的方法。所謂多學科結合,是指歷史學、文獻學(包括傳統的經學)、考古學、古文字學、美術史……諸方面研究的融會貫通,尤其要注意文獻與考古的互相印證;所謂比較研究,是指以我國與世界各個古代文明對比參照,把中國古代文明放在整個人類文明發展背景中去考察。”(《李學勤集》自序,黑龍江教育出版社,1989年)

而這種研究正好可以發揮李先生的專長,他不僅博古而且通今,既熟悉中國文明又熟悉世界文明,並在自己的研究中將之有機地交融在一起。不過,李先生對於自己的研究工作並不滿足,他有更遠大的研究目標。我們都知道,李先生多年以來一直在宣導比較考古學的研究,並出版有《比較考古學隨筆》一書,受到考古文博學界的重視。不過,李先生的目標並不僅於此,從年輕時候起他就有一個願望,很想從事比較文明史研究,遺憾的是,由於年齡和外語等方面的原因,他本人可能已經不能如願了。

李先生曾對採訪的記者講過自己的設想:“我們希望有一個人,能夠做到兩個方面,或者三個方面,最理想的是能研究古希臘羅馬,再研究古代埃及,再研究古代中國,而這三個方面都做到的話,有一個前提,就是至少要會兩到三門現代語言,再會這三個文明的語言。那時候我真想向這方面去做,這是我的一個夢想。如果沒有‘文化大革命’,也許我至少能夠做到一部分,並不是完全做不到。”(《“這輩子想做而沒有做到的事”》,《書城》2008年1月號)雖然李先生可能無法完全實現這一理想,但是他的這種努力卻足以令人感佩不已。

高屋建瓴 識見不凡

李先生原來讀書于清華大學哲學系,想從事數理邏輯的研究,但由於時代的原因而未能實現。儘管如此,他的老師金岳霖先生對這位學生卻印象深刻,並盛讚他具有哲學家的素質,這可以說是對李先生理論潛質的充分肯定。

20世紀50年代,李先生到了歷史研究所,作為侯外廬先生的助手,參加了《中國思想通史》一書的撰寫工作。侯先生是著名的馬克思主義史學家,有著很高的理論素養,他經常告誡李學勤等“諸青”學者,一定要注意自己的“生長點”。

所謂的生長點,是說一個人的各個方面不會很平衡,總有一個方面需要特別加強,這就是生長點,也就是他的弱項所在。在侯先生看來,當時年輕的李學勤對於文獻史料非常嫺熟,外文也很不錯,但是理論修養尚不夠。為此,他曾多次提醒李學勤,要強化自己的理論素養,不要老想著搞甲骨文、金文,要做一個大史學家,做一個有理論的史學家。

侯先生所指的理論,不僅是指對於馬克思主義等思想學說的學習和掌握,更重要的是提醒李學勤,要培養自己研究和看待問題的理論高度。

在二十世紀五六十年代,李先生不僅認真研讀了大量的馬克思主義經典,同時也閱讀了與馬克思主義有關的各種流派的理論著作,所付出的努力是旁人所很難想像的。比如,為了搞清“亞細亞生產方式”的問題,李先生四處搜集資料,跑各地的圖書館、書店,不僅通讀了國內學者的所有論著,還閱讀了大量德文、英文、日文的原著,他自己光是所做的筆記就達五百多頁。

李先生常說,一個人不見得要做理論的工作,但必須有理論的高度,在研究過程中可能考證的只是一個字,但心裏得想著一個大的事兒。

以下我們可以舉一個例子來加以說明——

曾國之謎是20世紀古史研究的一個熱點。在傳世文獻中記載有一個姒姓的鄫國,分佈在今天的山東一帶。然而,在1933年安徽壽縣的楚王墓中出土了一對曾姬壺,顯示出春秋戰國時期還存在一個姬姓的曾國。此後,有關曾國的考古發現越來越多,尤其是湖北隨州曾侯乙墓的發現,更是轟動世界,但古書中卻沒有任何有關這個姬姓曾國的記載,讓人困惑不已。

為此,李先生專門寫了《曾國之謎》等文,並指出,曾人的活動範圍主要是在湖北北部的漢水以東,以新野為其北限,姬姓曾國並非沒有在《左傳》等傳世文獻中露面,只是以隨國的名稱出現而已,考古發現中的曾國就是古文獻的隨國,曾、隨是一國兩名。

這一別開生面的觀點一經提出,立即引起了學術界的熱烈討論。此後,不斷發現的曾國文物一再印證了李先生這一觀點的正確性。進入21世紀以來,隨州的葉家山一帶發現了西周早期的曾國墓地,從而把曾國的分封提前到了西周前期,而在文峰塔發現的曾侯乙編鐘銘文已經清楚說明,曾國的始封者是被列為文王四友之一的南宮適。

正當學者們為這一重要發現印證了曾、隨為一而欣悅的時候,李先生又從理論高度分析闡釋了西周初年分封曾國的重要歷史意義,他指出,有關曾國的這些發現使我們對於西周甚至整個周朝歷史上很多重要問題有了新的看法。從武王伐紂開始,南方的問題對於整個周朝的政治和社會形式都有特別重要的影響。《禮記?樂記》所載《大武》樂章中有“武始而北出,再成而滅商”,該樂章一共是六成,即六個樂章。到了第二成的時候滅商,後面說“三成而南,四成而南國是疆”,過去學者們沒有很好地注意這點,其實在滅商之外,很重要的一點就是“南國是疆”,即把南方的領土收歸了周朝。然後說“五成而分,周公左,召公右”,即周公、召公分陝而治。武王克商之後的南土範圍非常之大,在整個周朝的結構裏非常重要。南土是由召公來治理,這一點已經由出土的太保玉戈等材料所證實。周朝在南國地區的發展,是以漢水流域為中心,而在漢水流域裏,則是以在漢陽漢東大洪山地區的隨州這一帶作為中心點。周朝把文王四友之一的南宮括分封到這裏,其性質與召公封燕、周公封魯差不多。因此,曾國的建立,本來是周朝經略南國的重要組成部分,掌握了這一點,我們對於後來曾國的興衰和整個周朝的興衰之間的關係,就會有更新的一些認識,許多問題也就可以串起來了。

這種極富理論高度的見解,絕非是一般的學者所能想到的。

正是有這樣的眼界和理論素養,李先生能夠提倡“重新估價中國古代文明”“走出疑古時代”等涉及中國古代文明研究中理論和觀念上的變革,也就是順理成章的事。

(本文作者劉國忠,男,1969年出生於福建省政和縣,歷史學博士,現為清華大學長聘教授,歷史系副主任。已出版《走近清華簡》《唐宋時期命理文獻初探》等4部專著,主編教材1部,發表論文70多篇。)

學人小傳

李學勤,歷史學家、考古學家、古文字學家、古文獻學家。1933年生於北京,就讀於清華大學哲學系。1952至1953年,在中國科學院考古研究所參加編著《殷虛文字綴合》。1954年至2003年7月,在中國科學院(後屬中國社會科學院)歷史研究所工作,歷任研究實習員、助理研究員、研究員,1985至1988年任副所長,1991年至1998年任所長。中國社會科學院第一、二屆學術委員會委員。第九屆全國政協委員,二至四屆國務院學位委員會委員,“夏商周斷代工程”首席科學家、專家組組長。2003年起全職回母校清華大學工作,現為中央文史研究館館員,國際歐亞科學院院士,清華大學出土文獻研究與保護中心主任、出土文獻與中國古代文明研究協同創新中心主任,中國文字博物館館長。

李學勤學術興趣愛好廣泛,被譽為是“百科全書式的學者”,擁有很高的學術威望。他長期從事中國古代文明的研究工作,對於許多學科領域都有獨到的研究和貢獻,尤其致力於先秦秦漢史、考古學和古文字學的研究,涉及中國古史、甲骨學、青銅器研究、戰國文字研究和簡帛學等各方面。在甲骨學研究中,他建立了殷墟甲骨“兩系說”的分期理論,發展了“非王卜辭”的研究,並首先鑒定出西周的甲骨文。在青銅器研究中,他強調要從“形制、紋飾、銘文、字體、功能、組合和鑄造工藝”等各方面綜合研究,推動制定西周金文曆譜,在分期上取得新成果。在戰國文字研究中,他率先提出進行綜合研究,提出“五系說”,使這一學科分支得以成立。在簡帛研究中,他參加或主持整理馬王堆帛書、定縣漢簡、睡虎地秦簡、清華簡等多種珍貴材料,並將簡帛學與學術史研究結合起來,取得眾多成果。他提出了“重新估價中國古代文明”“走出疑古時代”等主張,提倡比較考古學和比較文明史研究、國際漢學研究和重寫學術史,在學術界有著廣泛而深遠的影響。從20世紀50年代起,他已出版40多部著作,發表1000多篇學術論文。

(圖文內容轉自清華新聞網:

http://www.tsinghua.edu.cn/publish/thunews/10303/2017/20170419171910274296435/20170419171910274296435_.html)