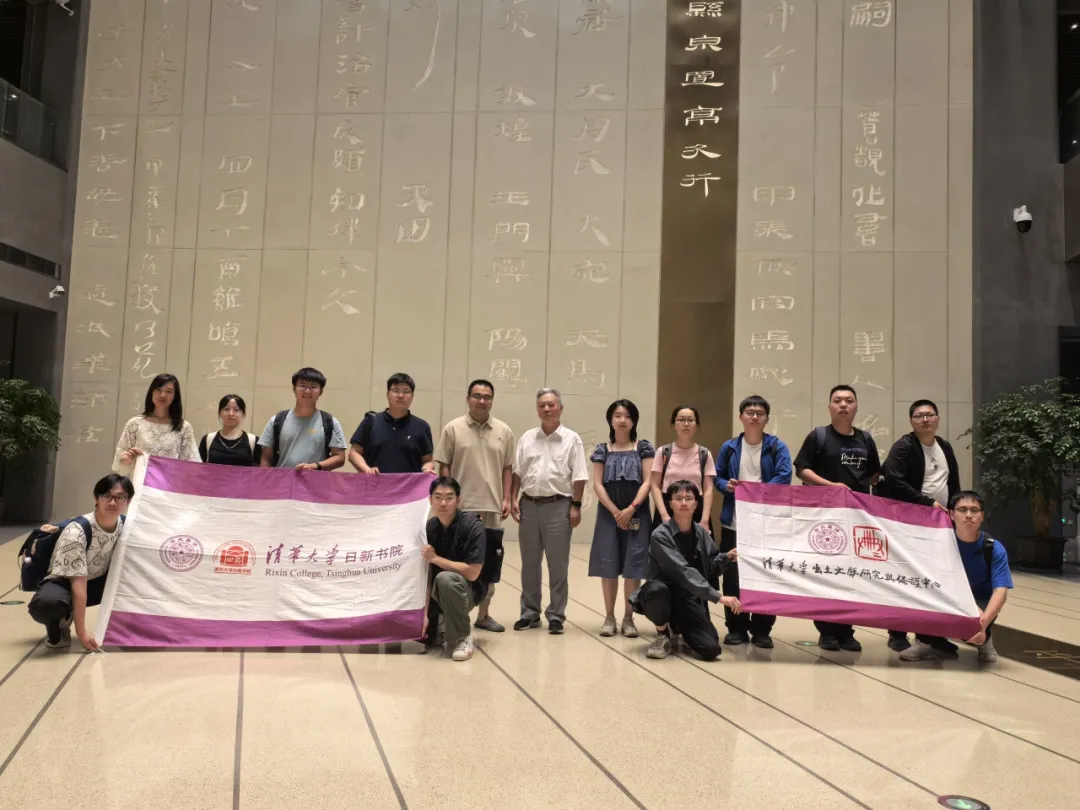

2025年7月1日至14日,清华大学出土文献研究与保护中心副教授程浩、郭伟涛带领日新书院本科生一行14人,前往陕西、甘肃、宁夏等省份,开展了为期14天的专业实习活动。本次实习旨在通过实地考察考古遗址、参与简牍整理与展览工作,加深同学们对出土材料的理解,提升专业能力。

西安

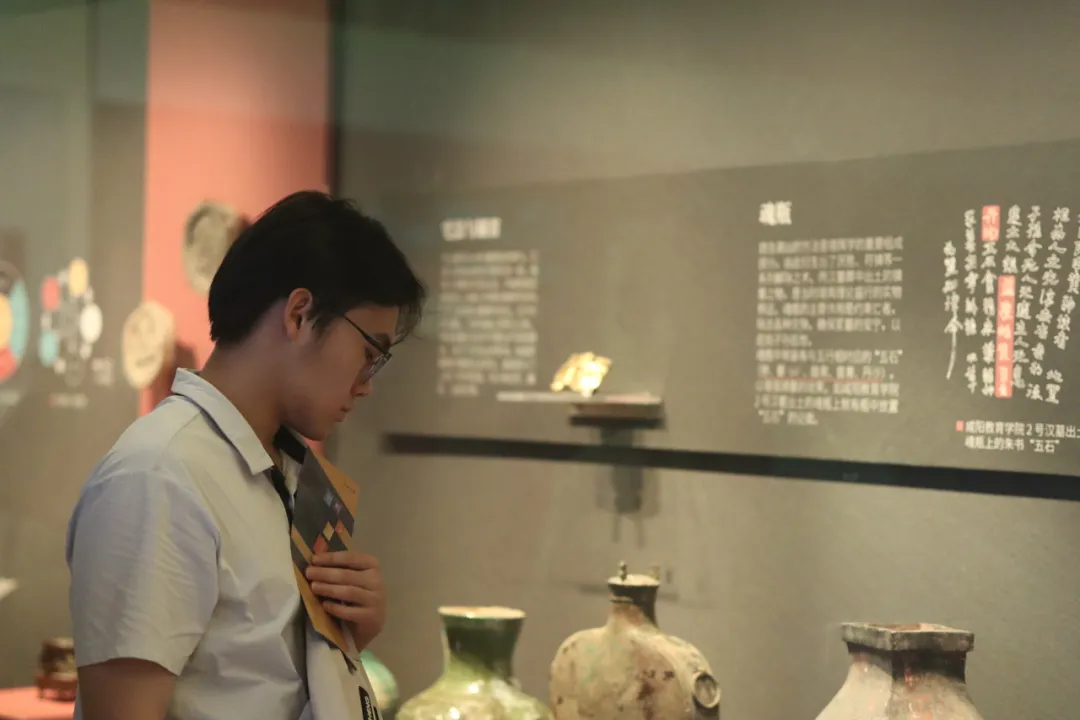

7月2日上午,实习支队参观了陕西历史博物馆秦汉馆,了解“天下同一”主题下的秦汉文明。

中心师生参观陕西历史博物馆秦汉馆

下午,支队重点考察了汉文帝霸陵。陕西省考古研究院曹龙老师为支队讲解了江村大墓的发现如何修正了以往关于霸陵位置的传统认识,确认了其“因山为陵”的形制及在西汉帝陵中的承启地位。曹龙老师还分析了霸陵选址、石围界、出土猛兽金饰品等所反映的历史信息,并带领大家考察了霸陵祔葬墓与窦皇后陵封土。

中心师生参观汉文帝霸陵

7月3日上午,实习支队访问了秦咸阳城考古队基地。陕西省考古研究院张杨力铮老师介绍了咸阳城遗址自1959年以来的发掘历程与取得的重要成果,并引导师生参观了基地文物库房及遗址发掘现场。

中心师生参观咸阳城遗址工地

宝鸡

7月3日下午,实习支队前往周原遗址进行实地考察。师生们参观了宝鸡周原博物院,通过室内外展陈,对西周时期的建筑基址、历史文物等有了直观认识。

中心师生参观周原博物馆

随后,实习支队前往周原考古队的基地进行学习。中国社科院考古所宋江宁老师向同学们介绍了周原遗址考古工作的基本情况和近年来的最新发现。陕西省考古研究院闫永强老师带领大家参观了周原遗址最新出土的一众文物,同学们近距离接触了西周铜器与甲骨。在此之后,闫永强老师带领中心师生前往著名的凤雏甲组建筑基址和新发掘的宫城城门建筑基址进行实地参观学习。

中心师生观看西周甲骨

实习队员与闫永强老师合影

7月4日上午,支队考察了被认为是秦“汧渭之会”都邑的魏家崖遗址。在西北大学刘斌老师的指引下,师生们参观了正在发掘中的西墙遗址以及墓葬区,重点了解了近年发掘的铜器墓及其反映的春秋早期秦贵族丧葬礼仪。刘斌老师现场讲解了地层划分、遗迹测绘等田野工作方法。

中心师生参观魏家崖遗址

当日下午,支队参观了中国青铜器博物院。在参观过程中,师生们系统学习了商周至秦汉青铜器的发展历程,重点观摩了何尊、逑盘、㝬簋、秦公镈等代表性器物,深刻感受了周秦文明的辉煌。

中心师生参观中国青铜器博物院

兰州

7月5日,实习支队来到甘肃简牍博物馆,正式开始了在兰州为期六天的实习历程。

当日上午,在讲解员带领下实习支队系统观看以西北汉简为核心的展览。下午与博物馆志愿服务部马雨宁老师交流,了解志愿体系建设情况。同学们主动承担起为选定文物补充撰写解说词的任务。

中心师生观看甘肃简牍博物馆展览

7月6日,同学们以博物馆志愿者身份进行实习。上午,在讲解员老师指导下进行试讲演练,提升讲解的逻辑性、准确性和生动性,随后正式为观众提供文物讲解服务。

同学们在简牍博物馆进行志愿讲解

下午,在博物馆相关老师带领下,同学们参与了简牍社教活动,体验了简牍书写与编联的传统工艺,对简牍的制作编联、书写状态有了更为直观和深刻的体会。

同学们体验简牍书写与编联

7月7日上午,支队师生与甘肃简牍博物馆常燕娜主任、买梦潇主任、吉强老师及兰州大学、西北师范大学学生展开座谈,就简牍研究情况与实习收获展开深入交流。下午,西北师范大学简牍研究院特聘教授张德芳为师生们做了“西北汉简与丝绸之路”专题讲座,系统介绍了全国简牍的概况、甘肃省出土简牍的整理研究成果,以及汉帝国通过驿站网络经营西域的历史,同学们收获颇丰。

中心师生与简牍博物馆展开座谈

张德芳老师进行精彩讲座

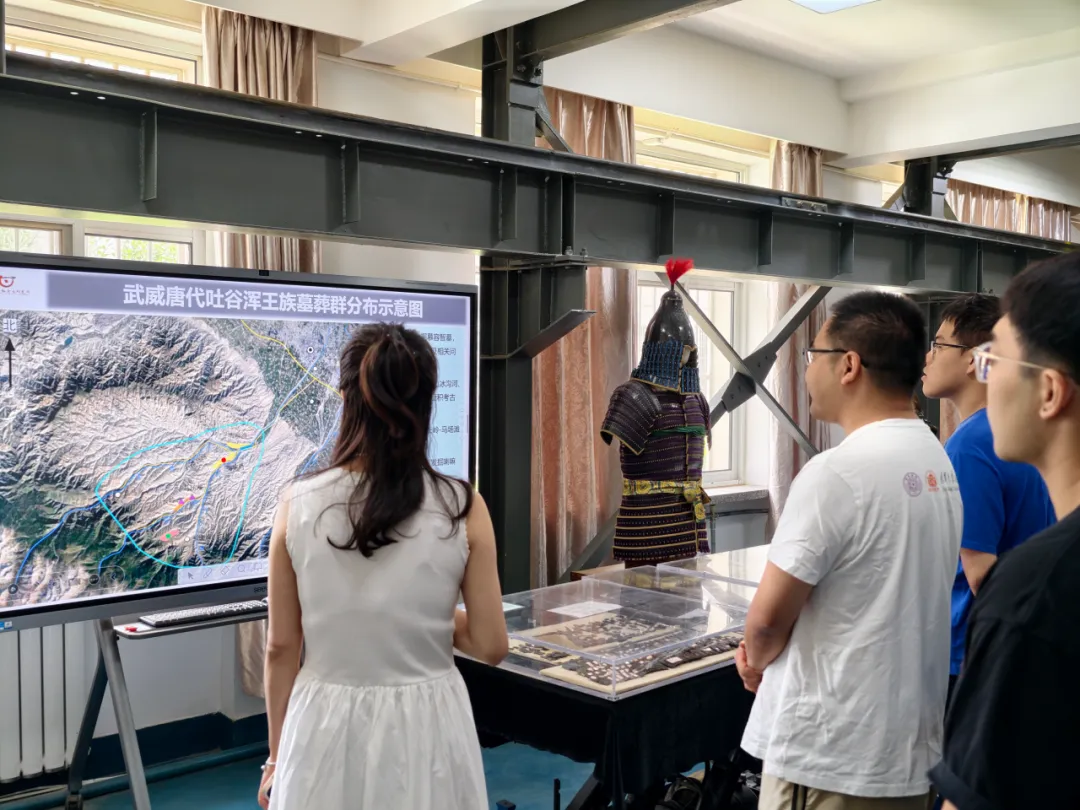

7月8日,支队前往甘肃省文物考古研究所与甘肃省博物馆参观。上午中心师生参观了甘肃省考古所与甘肃简牍博物馆的文物库房,近距离接触到吐谷浑王族慕容智墓葬、石家及遇村墓葬出土文物及部分西北汉简,并了解了文物修复的流程,极大拓宽了视野。

中心师生参观甘肃省考古所文物库房

下午,实习支队集体参观了甘肃省博物馆,重点观看了《甘肃丝绸之路文明展》和《甘肃彩陶展》,对甘肃省的历史文化加深了认识。

中心师生参观甘肃省博物馆

7月9日,同学们继续在甘肃简牍博物馆进行志愿讲解工作,并就简牍释读、展览设计等与简牍博物馆吉强老师交流探讨。

郭伟涛老师、肖从礼老师和吉强老师听取同学讲解

7月10日,实习支队参加了甘肃省档案馆藏简牍校读会。与会人员包括中心郭伟涛副教授、甘肃简牍博物馆整理研究部肖从礼研究员、吉强助理研究员及在简牍博物馆实习的兰州大学与西北师范大学学生。专家们就简牍的文字进行释读,梳理文书内容并挖掘背后的历史信息。同学们在专家指导下,对简牍的整理工作有了初步的认识与了解,获益匪浅。

中心师生参加甘肃省档案馆藏简牍校读会

银川

7月12日,实习支队开始了在银川为期两天的考察。上午,中心师生来到纳家户清真寺,了解中式清真寺的建筑风格,对我国的民族宗教政策有了更深的理解。

中心师生参观纳家户清真寺

下午,中心师生考察了灵武市水洞沟遗址,参观水洞沟博物馆,并实地察看了附近的明长城遗址和明清藏兵洞等防御系统。师生们还乘坐马车、驼车等特色交通工具,体验到我国西北地区的地方文化和民族风情。

中心师生考察水洞沟遗址

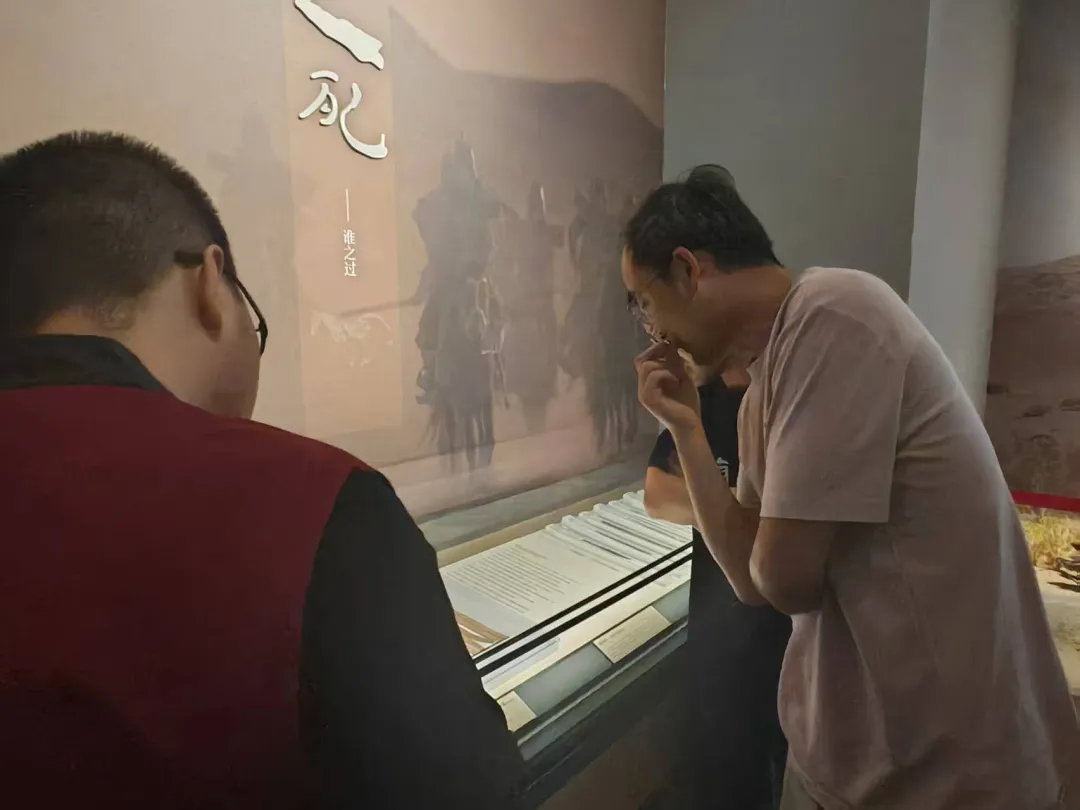

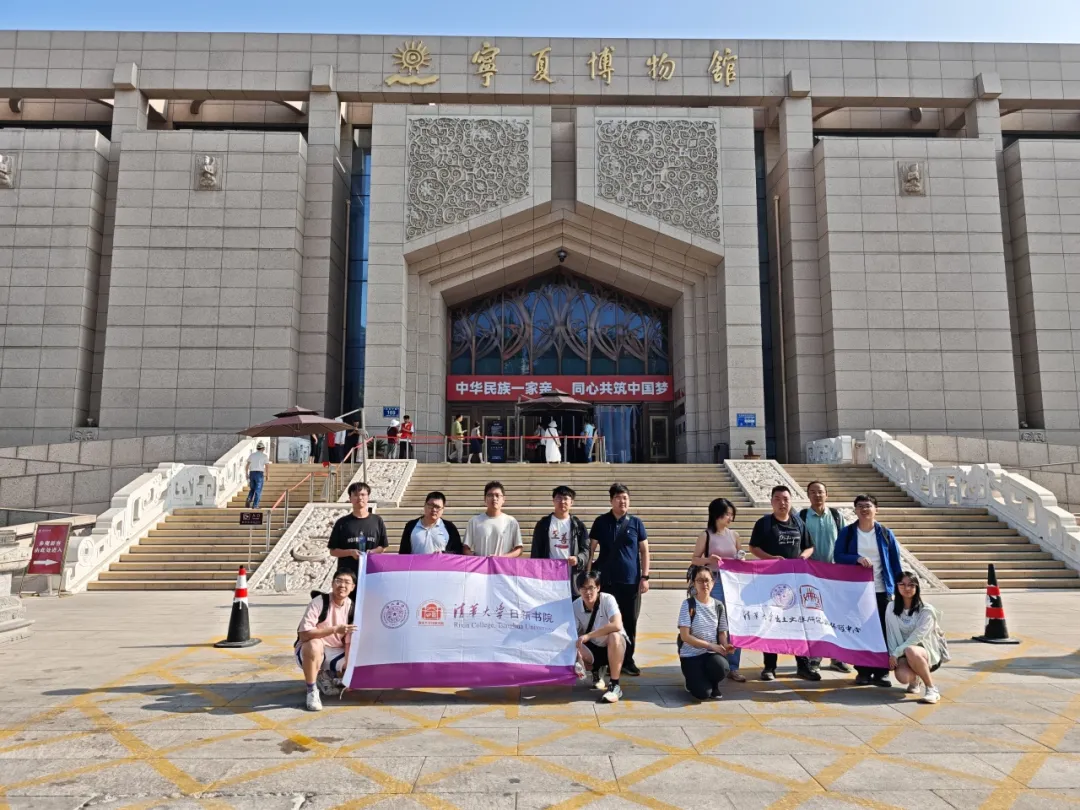

7月13日上午,实习支队来到宁夏博物馆,观看了贺兰山岩画、宁夏民俗与“朔色长天”宁夏通史等系列展览,了解了西夏王朝兴衰脉络,并对西夏文字的基本构成、造型规律及书写材料展开学习。

中心师生参观宁夏博物馆

下午,中心师生实地考察刚刚被列入《世界遗产名录》的西夏王陵。师生们首先在西夏陵博物馆深化了对陵区布局与历史的认知,随后实地探访了陵城遗址,细致观察其空间布局、设计理念和建筑形制,并围绕帝陵朝向、建筑风格及其反映的宇宙观等问题展开讨论。

中心师生考察西夏陵

总结

在为期14天的实习中,中心师生的脚步跨越三个省份、四个主要城市,实习内容涉及博物馆参观、遗址实地考察、考古工地探访及简牍整理等多个方面。通过此次实习,同学们极大地拓展了学术视野,深化了对出土文献、考古材料及多元历史文化的理解,为未来的学习和研究奠定了更坚实的基础。

同学感想

王明喆:在这次实习中,我们前往西安、兰州和银川三个位于中国西北的大城市,在多处考古现场实地参观学习了许多正在发掘的考古遗存,同时也在甘肃简牍博物馆通过数字体验、专家讲解和库房参观,深入了解了我国汉代简牍研究的内容、成果及意义,并亲眼见到了珍贵的汉代简牍,将课堂知识与实地考察相结合,极大拓展了我们的实践视野,更加深了我对于历史研究与文化遗产保护的理解。

袁妤彤:张养浩写过“伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土”的散曲句子,可我们此次实习,有的不是感伤,而是震撼。踏过秦汉宫阙的残砖,我们在霸陵遗址俯瞰八水绕长安的浩荡;抚过边关戍卒的简牍,我们借由讲解员的身份展开一场跨越时空的对话。此行让我们见识了金戈铁马的帝国气象和泥板竹简间千年不朽的烟火人心;这一切又共同汇成文明的长河,既让我们庆幸可以观瞻,也让我们意识到守护文物和历史的重要性。

杨思凯:这次实习时间虽然不长,但内容很丰富,也确实让我对不少原本抽象的历史问题有了更具体的理解。前期在西安、咸阳和宝鸡的几处遗址考察中,我对秦汉时期的政治秩序、都城布局以及帝陵制度有了更直观的认识。尤其是站在汉文帝霸陵前,再去理解“薄葬”的含义,感觉和书本上的理解已经不太一样了,那是一种很直接的政治选择,也带有明确的意识形态指向。在甘肃简牍博物馆的志愿服务也让我第一次站在“展示”和“研究”的中间去看问题,不只是理解材料,更开始思考材料该怎么被讲出来、如何被看见。对我选择的浮屠汉简的认识也更具体,使之不再只是符号或者关键词,而是真实存在过的书写与流通。参与校简的过程中,我们还接触到不少新出土的材料,这种直面新出文本的感觉十分令人震撼,也让我意识到简牍研究目前仍然具有相当的活力。宁夏的考察是行程的最后一部分,却也有很多收获。不管是对北方史前遗存的初步了解,还是在水洞沟、藏兵洞这些地方留下的观察,都让我开始重新理解所谓“边地”的意义。而清真寺与西夏文物的接触,也让我对民族宗教政策的历史脉络有了更实际的感受。整体而言,这次实习确实填补了课堂之外的很多空白,也让我意识到材料、历史、研究和现实之间从来不是分开的。

曾可遇:咸阳城墙无迹可寻,周原墓葬建在城内墙边,蟾蜍莫名聚集墓中,从叠压的地层探赜索隐,在烈日暴晒下抽丝剥茧,探访考古现场让我验证教科书的细节,敬佩考古人的工作。文物从工地来到博物馆,知识向所有人开放,我在志愿讲解中感受学术研究与公众兴趣的张力,探索互相理解的可能。穿行陕甘宁三省,纵观三代至西夏,本次实习令我受益匪浅。

张百怡:在程浩和郭伟涛两位老师的带领下,一路西行,一路探索,受益匪浅。考古基地与发掘现场的参观让我们切身体会了考古人的情怀,甘肃简牍博物馆则向我们展示了简牍文化的魅力,在西夏王陵与水洞沟遗址,我们更是见证了不同历史时期的文化沧桑。这次实习也培养了我探索西北历史文化的浓厚兴趣,同时,也认识到了历史研究者以及历史学专业的学生传播优秀传统文化的使命。

徐奕晨:此次实习之旅,不仅让我们近距离触摸了千年前的简牍文字,更深刻体会到文物背后的历史温度。简牍博物馆的珍贵藏品与专家们的倾囊相授,让我们对西北汉简的价值有了全新认识。校稿会上的逐字推敲、座谈会上跨领域的思维碰撞,无不彰显学术的严谨与活力。 更难忘的是,当我们将晦涩的文献转化为生动的讲解时,观众眼中的光亮让我们深感使命在肩。这段经历既是专业成长的阶梯,也是文化传承的接力,激励我们以更扎实的学识和热忱投身于出土文献研究的广阔天地。

彭程:本次实习经历让我收获良多,一方面,在理论知识上,通过与实际的材料接触,见识原始的考古现场和简牍,让我意识到文字材料和整理资料的局限性,同时也注意到一些此前未曾思考过的小细节;另一方面,通过参加博物馆的讲解工作,我深刻明白了研究与普及之间的差距,对如何将所学的专业知识向行业外的大众输出有了新的体会,更意识到历史普及尤其是早期历史普及的任重道远。总体来说,这次实习将激励我在学业上精益求精,同时也让我开始思考如何让所学的知识发挥更大的作用,我从中收获很多。

钟忱:这次“专业实习”历经三省四地,对我而言是一趟收获颇丰的行程。随队参访多处考古基地与发掘现场,使我对考古发掘工作和现状有了更深入的认识;在甘肃简牍博物馆的实习工作,也极大增进了我对于简牍材料的整理、校释工作,以及博物馆策展、讲解技术的认识和经验。

聂紫豪:这次的专业实习对我而言是一次非常难得的经历,从西安到宝鸡到兰州再到银川,深入西北进行考察调研让我对于西北地区的人文风貌、地理环境都有了更深入的了解。而几次实地参观考古队基地和考古发掘现场也让我对于周秦两代的物质文化遗存,尤其是建筑基址的形制有了更加直观的认识。在甘肃简牍博物馆的实习也让我记忆犹新,通过志愿讲解、简牍校稿,补充了很多我过去对于西北汉简未有之认识。总的来说,本次专业实习可谓收获颇丰,让我了解了学术前沿,也启发了我诸多思考,为未来的研究和学习积累了很多的知识。希望以后还能有机会再次前往西北进行学习交流!