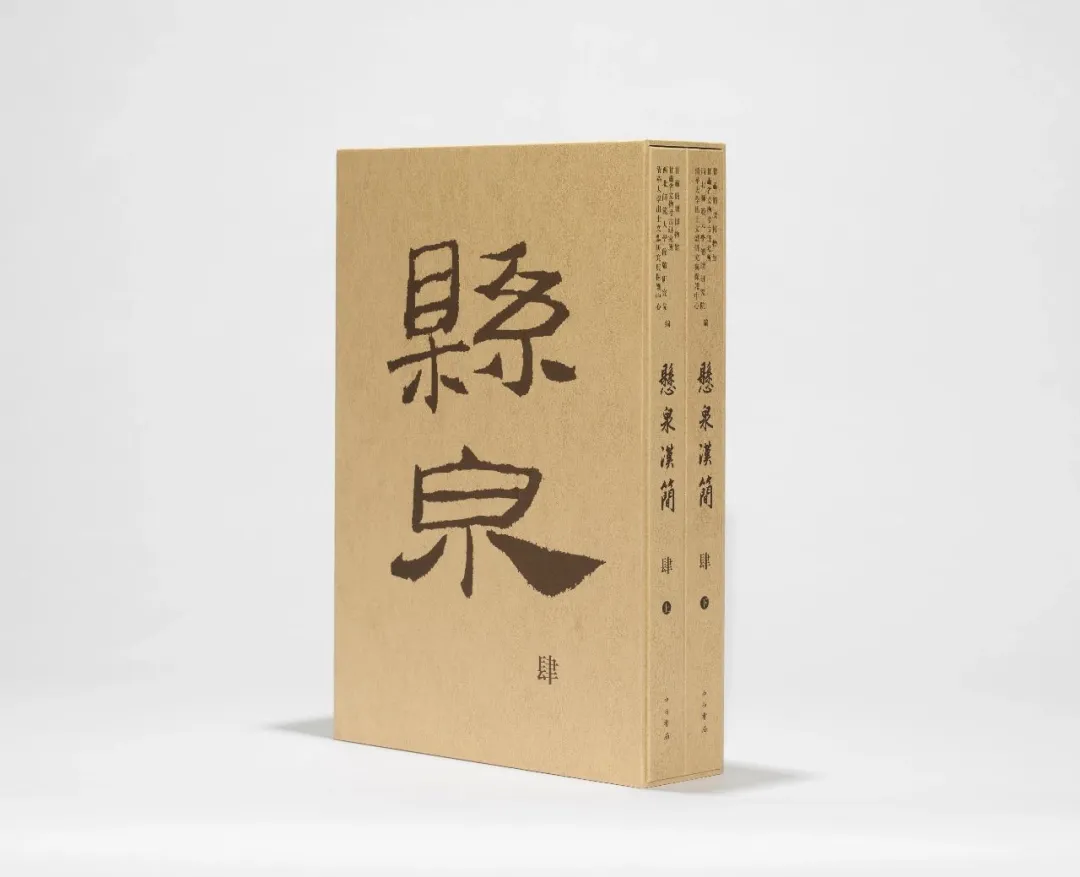

《悬泉汉简(肆)》

甘肃简牍博物馆、甘肃省文物考古研究所、

西北师范大学简牍研究院、

清华大学出土文献研究与保护中心 编

定价:1500元

出版时间:2024年9月

ISBN:978-7-5475-2235-6

项目负责人简介

张德芳,甘肃简牍博物馆创始馆长、西北师范大学简牍学首席专家、简牍研究院学术委员会主任,博士生导师。长期从事西北汉简的整理研究,主持完成《肩水金关汉简》《甘肃秦汉简牍集释》《地湾汉简》《玉门关汉简》等重要整理工作,目前主持国家社科基金重大招标项目“悬泉汉简整理与研究”。

内容简介

悬泉汉简出土于汉代敦煌郡效谷县悬泉置遗址。悬泉置遗址发掘于一九九〇年至一九九二年,曾被评为一九九一年和“八五”期间全国十大考古发现之一。二〇一四年被联合国科教文组织公布为世界文化遗产。该遗址出土各类文物七万余件,其中出土汉简三万五千余枚,有字简二万三千枚,经过整理编号者一万八千余枚。该遗址地处中西交通和丝绸之路的大道上,是迄今为止发现的规模最大、保存最为完好、出土文物最多的我国汉晋时期的邮驿机构。悬泉简中最早的纪年为汉武帝元鼎六年(前一一一年),最晚的纪年为东汉安帝永初元年(一〇七年),前后跨越二百一十八年。其内容大致涉及这二百一十八年及其前后若干年的历史史实,包括政治、经济、军事、文化、民族、社会以及边地风情、日常生活等。尤以邮驿交通和中西文化交流的资料见长,是两汉丝绸之路的即时档案和原始记录。这批重要的出土简牍,是西北汉简资料库的重要组成部分,是我国两汉丝绸之路繁荣的历史见证,是今人研究丝绸之路和“一带一路”历史渊源的第一手资料。或可补史籍之缺载,或可正史载之讹误,将引领西北汉简研究进入一个新阶段。

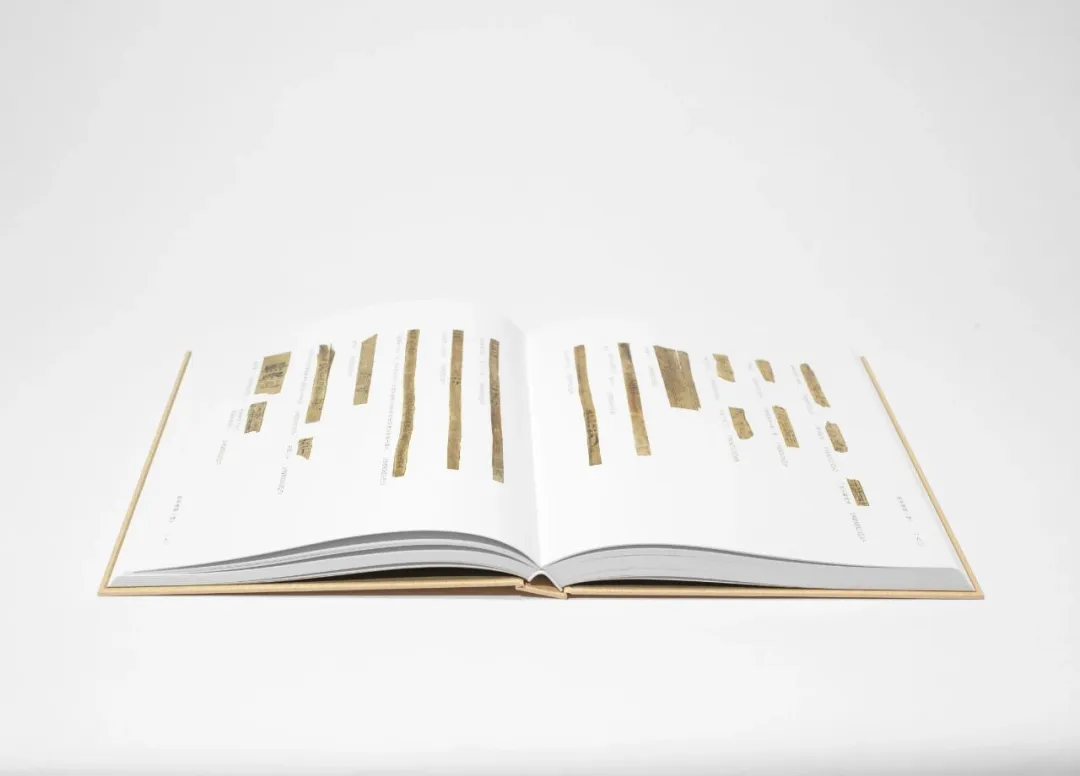

本辑悬泉简收录悬泉置遗址发掘二区1990年出土的五个探方中的近2200枚简牍,包括这些简牍的彩色原大图版、红外照片以及简牍释文等。内容丰富,资料重要,如收录了定为一级文物的归义羌人名籍,这对研究两汉时期的民族关系尤其是羌汉关系具有重要价值;如驿置道里簿,与1974年在破城子出土的《居延道里簿》可以衔接互补,勾勒出一幅完整的从长安出发到敦煌的邮驿交通图;有关于第一任西域都护郑吉的记录;有关于中亚各国和西亚、南亚的记载,如大宛、康居、大月氏、乌弋山离、罽宾等;有司法方面的内容,如贼律;有经济方面的内容,如参辨券;有记录马匹工作情况的文书,其中十六匹马的名字具在,可供考察汉代为马取名的方式;等等。

前言

简牍高质量整理出版工程,是全国古籍整理出版规划领导小组主持,中国学术界、文化界、出版界共同推进实施的一项重大文化工程,旨在高水平集成刊布、高质量系统整理简牍文献。《悬泉汉简(肆)》为工程的重点项目。

悬泉汉简,出自悬泉置遗址。

悬泉置遗址的位置在今甘肃省敦煌市以东六十公里、瓜州县至敦煌市瓜敦公路南侧一•五公里处的山前地带。北纬40°15′53.02″,东经95°19′45.61″。

其北由近及远,八公里处是甜涝坝,约十五公里处是西沙窝,大约三十六公里处是自东向西流淌的疏勒河下游河道,汉塞烽隧横贯其间。

其南有三危山余脉乱山子和截山子形成的天然屏障。遗址南面一公里左右的山谷中,有泉水流出,终年不断。按照汉简的记载,其东大约三十公里处有鱼离置,其西三十公里处有遮要置,都是汉晋时期分布在山前地带东西大道上的驿置机构。

“悬泉”一名的出现,大概早于悬泉置的设置。根据《凉州异物志》记载:“悬泉水,一名神泉,在酒泉县东一百三十里,出龙勒山腹。汉贰师将军李广利伐大宛还,士众渴,乏水,广利乃引佩刀刺山,飞泉涌出,三军赖以获济。今有祠甚严,郡侯岁谒。”清代学者张澍在所辑《凉州异物志》的序言中推测,《凉州异物志》应为汉晋时敦煌人宋膺所作,与史书多有征引的《宋膺异物志》同为一书。书中的记载虽然附会了太初年间(前一〇四至前一〇一年)李广利伐大宛的故事,还衍出“酒泉”二字,但大致可以肯定,李广利伐大宛之后、悬泉置设置之前,“悬泉”一名就已出现在敦煌一带。后来北魏人阚骃的《十三州志》、唐人李吉甫的《元和郡县图志》、敦煌遗书P.2005《沙州都督府图经》、北宋人乐史的《太平寰宇记》以及清人在道光年间所修《敦煌县志》,都曾抄录上述记载。只是删去了“酒泉”二字并将其系于敦煌县之下。

汉晋时期,“悬泉置”设置于此,“悬泉”一名频繁出现于几万枚汉简之中。《续汉书•郡国志》敦煌郡下刘昭注引《耆旧记》曰:“国当乾位,地列艮墟,水有县泉之神,山有鸣沙之异。川无蛇虺,泽无兕虎,华戎所交,一都会也。”刘昭是南朝梁人,去古未远,尚知此地是两汉时期的一大名胜,同悬泉置的设立应该有很大关系。

隋唐以后,根据敦煌遗书和吐鲁番出土文书的记载,此地曾设悬泉乡、悬泉驿、悬泉镇、悬泉堡、悬泉守捉等。唐五代时期,悬泉乡是敦煌县十四乡之一,悬泉驿是当时十九驿之一,悬泉镇是曹氏归义军时期八镇之一,悬泉守捉亦为开元年间的重要军事驻地。《后汉书•盖勋传》“敦煌广至”李贤注:“故城在今瓜州常乐县东,今谓之县泉堡是也。”根据敦煌遗书S.514《沙州敦煌县悬泉乡宜禾里大历四年手实》的记载,此地当时还有稠密的人口和大量的可耕土地,足可说明隋唐五代是继两汉以后悬泉地区的又一个繁荣期。

一九八七年全国文物普查之际,敦煌市、安西县(二〇〇六年改名为瓜州县)文物普查小组相继在安敦公路甜水井道班东约三公里处的三危山北坡发现散落的陶片和残简。由于当时此地的归属不清,敦煌和安西两市县出现了地界争议,安西县博物馆张淳率先到泉水出露处的石崖上书写了“贰师泉”三字,落款为“安西文物普查队”,时间为一九八七年四月二十五日。根据时任敦煌市博物馆馆长荣恩奇《敦煌悬泉置遗址的发现》记载,敦煌文物普查队荣恩奇、韩耀成、朱群、何建明、张生恒等一行五人于一九八七年十一月二十六日抵达悬泉置所在地并发现了悬泉置遗址。当年十二月十五日再至其地试掘,得汉简六十二枚,其中有“效谷县泉置啬夫光以亭行”的签牌。

一九八八年,甘肃省文物考古研究所所长岳邦湖率领何双全会同敦煌市博物馆荣恩奇、韩耀成、张玉茂、张生恒以及安西县博物馆张淳、李春元、李宏伟等人来此进行调查,勘察确定了遗址范围、性质、时代等相关问题。

一九九〇年下半年报经国家文物局批准,从一九九〇年十月开始由甘肃省文物考古研究所会同敦煌市博物馆进行正式发掘,经过三个年度四次发掘,至一九九二年年底发掘结束。

第一次发掘从一九九〇年十月二十日开始到一九九一年元月十日,历时两个多月,工地负责人为岳邦湖、何双全;第二次发掘从一九九一年九月开始至当年十二月结束,历时近三个月,工地负责人为阎渭清;第三次、第四次发掘分别于一九九二年三月至六月和八月至十二月进行,前后历时八个多月,工地负责人为吴礽骧。但一九九二年下半年即八月到十二月的第四次发掘中,吴礽骧因出国等原因未到工地,主要发掘工作由柴生芳、毛瑞林、李永宁等人完成。

三年之中,甘肃省文物考古研究所先后参加过发掘的同志有(依姓氏音序排列):柴生芳、戴春阳、何双全、李永宁、马更生、马建华、毛瑞林、庞述森、蒲朝绂、水涛、田健、王辉、吴荭、吴礽骧、阎渭清、岳邦湖、张俊民、周广济等。柴生芳自始至终连续参加了四次发掘。在极为复杂的遗迹的清理过程中,柴生芳、毛瑞林二位同志所做工作最多。此外还有敦煌市博物馆配合发掘的多位同志(详情可参看《悬泉汉简(壹)》所附戴春阳《大漠雄风 丝路瑰宝》一文)。一九九一年,悬泉遗址的发掘工作被评为全国十大考古发现之一和“八五”期间全国十大考古发现之一。

遗址面积二万二千五百平方米,开5×5和10×10米两种探方一百四十一个。清理出坞院一座,大约50×50米,坐西向东、土坯砌筑。房屋二十九间,院东、院南并有附属建筑。坞院西南有魏晋烽隧一座叠压于汉代遗址之上,7×7米左右,高一米。出土遗物中文献纸张类有汉简三万五千余枚(有字简二万三千余枚,经过整理编号者一万八千余枚),帛书十件,纸文书十件,墙壁题记一块,毛笔四支,麻纸四百六十余件。生活用品类有竹木漆器、草编器、皮革和丝、毛织品等六千余件。生产工具二百三十多件,主要为铁制犁、臿、铧、削、镰、锛、铲、刀等。其他还有五铢钱、新莽钱币、车马器残件、木梳木篦、玩具、印章、封泥等,农作物有大麦、粟、糜、豆、苜蓿、大蒜、核桃、胡桃和杏核等,还有大量马、牛、羊、骆驼、鸡、狗、兔等家畜骨骼,各类罐、盆、甑、瓮等灰陶片,共三万余片(悬泉置遗址航拍图、遗址平面图及发掘布方表见后附)。

悬泉汉简中最早的纪年简为汉武帝元鼎六年(前一一一年),最晚的纪年简为东汉安帝永初元年(一〇七年),前后跨越二百一十八年。其内容大致涉及这二百一十八年及其前后若干年的历史史实,包括政治、经济、军事、文化、民族、社会以及边地风情、日常生活等,尤以邮驿交通和中西文化交流的资料见长,是两汉丝绸之路的实时档案和原始记录。

一九九二年发掘工作结束后,一九九三年便进入了漫长的室内整理期。主要是对简牍进行拆包、清洗、缀合、编号、登记、描形、释文等,将有关尺寸、质地、形状、类型、完残程度、文字内容、时代纪年、呈现格式等依照每简编号记入档案。此项工作一开始由吴礽骧主持,吴礽骧退休后由何双全主持,二〇〇一年后由张德芳主持。先后参加整理释读的有吴礽骧、何双全、张德芳、柴生芳、张俊民、毛瑞林、马建华、蒲朝绂、魏怀珩等人。

二〇〇二年十一月至二〇〇三年元月,张德芳组织国内简牍研究专家胡平生、谢桂华、李均明到兰州,同岳邦湖、初世宾、何双全、张俊民、王元林一起在原释文初稿的基础上,再次对简文进行校释。参加此项工作的还有西北师范大学简牍学专业的在读研究生。李均明先生背来了他们自己改装的简易红外线阅读器,兰州方面依样画葫芦也拼装了两台。三个组每组一台,一条一条重新释读简文。经过改装的红外阅读器虽然构造简单,但简文成像效果大有提高,很多过去一般光线下不能看清的字,赫然清晰可辨。两个多月的时间里,大家加班加点,不辞辛苦。元旦过节,都在屏幕前,一字一句,争论不休。苦在其中亦乐在其中。后来胡平生先生在一篇文章中谈到,“这样一批人,就整体能力而言,可以当之无愧地说,无论是在全国范围内还是全世界范围内,都算是释读西北简牍能力最强的班子。经过这个班子‘过滤’过的释文,虽然不能保证完全没有错误,但至少可以说,已经把错误降低到最低的程度”。说明整理人员的释读水平和先进的技术设备同等重要。

再后来,我们购置了进口的红外线扫描仪,把所有汉简全部扫描一过,用扫描的高质量照片在计算机上反复释读。这次出版的《悬泉汉简》就是在这二十多年的漫长过程中,伴随着科学技术的不断发展和我们释读水平的不断提高而形成的。

岁月流替,人事变迁。当年甘肃省文物考古研究所简牍研究室承担的任务,转而落到了二〇〇七年成立的“甘肃简牍保护研究中心”的肩上。二〇一二年“甘肃简牍博物馆”成立,此项工作又成了该馆的重要任务。我个人从一九九三年参加悬泉汉简的整理释读以来,到二〇〇一年担任甘肃省文物考古研究所副所长并主要负责全部秦汉简牍的保护整理,再到二〇〇七年担任甘肃简牍保护研究中心主任兼考古研究所副所长,进而到二〇一二年担任甘肃简牍博物馆馆长,近四分之一世纪的时间里,始终承担着甘肃出土简牍整理、保护、研究以及立项建馆的艰巨任务。

当年参加调查并在发掘初期负责这项工作的岳邦湖所长,主持过后期发掘并最初主持整理工作的吴礽骧先生,参加过前期发掘和整理工作的蒲朝绂先生、魏怀珩先生、周广济先生,对西北历次出土简牍的整理释读有着卓越贡献的谢桂华先生都已先后作古。自始至终参加了悬泉发掘和前期整理工作的柴生芳先生,在担任临洮县长期间由于劳瘁过度而以身殉职。对他们的逝去,我们表示深切的怀念。对在这个漫长过程中作出过贡献的每一位同志,表示深深的感谢。

李学勤先生生前始终关心西北简牍的整理研究并给予多方面指导帮助。他曾殷切期望清华大学出土文献研究与保护中心同甘肃简牍博物馆加强多方面合作,发挥各自优势,加快西北汉简的整理出版及全方位研究。他认为西北汉简的整理出版,必将会给当下的学术研究带来新的学术增长点。

甘肃省文物局原局长马玉萍同志(现任中共甘肃省委宣传部常务副部长)始终主张开放、合作,提倡甘肃文博部门同全国大专院校和科研单位消除畛域、广泛合作,扬长避短、发挥优势,把甘肃的文博事业不断推向前进。在该理念指导下,近年来甘肃秦汉简牍的整理出版取得了重大成就。到目前为止,甘肃所出秦汉简牍,除悬泉汉简尚在陆续刊布外,其余已全部整理出版,为学术界提供了最新的出土资料。感谢马玉萍同志始终一贯的支持。

此次出版前的继续整理与再整理,由张德芳主持。在过去工作的基础上,由甘肃简牍博物馆、甘肃省文物考古研究所、西北师范大学简牍研究院、清华大学出土文献研究与保护中心四家单位合作完成。感谢四家单位的领导在此过程中提供的全力支持。

悬泉汉简一万八千余枚,拟分八辑出版。每辑收录原简约二千三百枚,彩色图版和红外线图版同时呈现,释文置于图版左侧。

《悬泉汉简》是二〇二一—二〇三五年国家古籍工作规划重点出版项目,此次第四辑出版,已是任务过半。

二〇二三年五月《悬泉汉简》第三辑出版以后,第四辑的整理出版便提上了日程。我们对原简图版、释文进行了校核处理,中西书局于二〇二三年十一月排出了一校样。

大样排出后,整理团队利用半年时间审读校改,后在张德芳主持下,由马智全、李迎春逐条甄别吸纳,再反馈中西书局于二〇二四年四月改排出二校样。

二〇二四年四月二十七日至二十九日,在兰州城市学院及韩高年校长的支持下,整理团队在兰州召开了“《悬泉汉简(肆)》后期整理暨审稿定稿会议”,就书中字形辨别、文字释读、残简连缀等重点难点进行了深入讨论,解决了不少疑难问题。会议期间,甘肃省文物局、甘肃简牍博物馆、甘肃省文物考古研究所、西北师范大学简牍研究院、兰州城市学院等相关单位领导出席了开幕式并致辞祝贺。

《悬泉汉简》后期整理团队的成员包括十二个大专院校、科研院所、文博单位和出版机构的二十六位专家学者,他们自始至终参加了上述工作:中国文化遗产研究院胡平生研究员、杨小亮研究员;中国社会科学院简帛研究中心邬文玲研究员、曾磊副研究员;清华大学出土文献研究与保护中心李均明研究员、刘绍刚研究员、侯旭东教授、刘国忠教授、郭伟涛副教授;复旦大学出土文献与古文字研究中心刘钊教授、张传官研究员、刘娇副研究员、任攀副研究员;西北大学史学部王子今教授;中国人民大学历史学院孙家洲教授;南开大学历史学院杨振红教授;西北师范大学简牍研究院李迎春教授;兰州城市学院韩高年教授、马智全教授;甘肃省文物考古研究所何双全研究馆员;甘肃简牍博物馆张德芳研究馆员、杨眉研究馆员、肖从礼研究馆员、樊钧特聘研究员;中西书局秦志华社长及田颖编辑。西北师范大学部分青年教师和在读硕、博士研究生参加了会议。衷心感谢《悬泉汉简》后期整理团队所有成员在《悬泉汉简(肆)》整理校改和审稿定稿中的倾情奉献。

会后的排校、修改、补充,马智全、李迎春出力尤多。

全书彩色照片和红外线照片的拍摄以及简文的录入,由张德芳完成。

书后所附《简牍形制尺寸表》由马智全在第三次文物普查数据的基础上整理完成。

书中的错误和不足,诚望博雅君子不吝赐教。

张德芳

二〇二四年七月十五日

于兰州、甘肃简牍博物馆

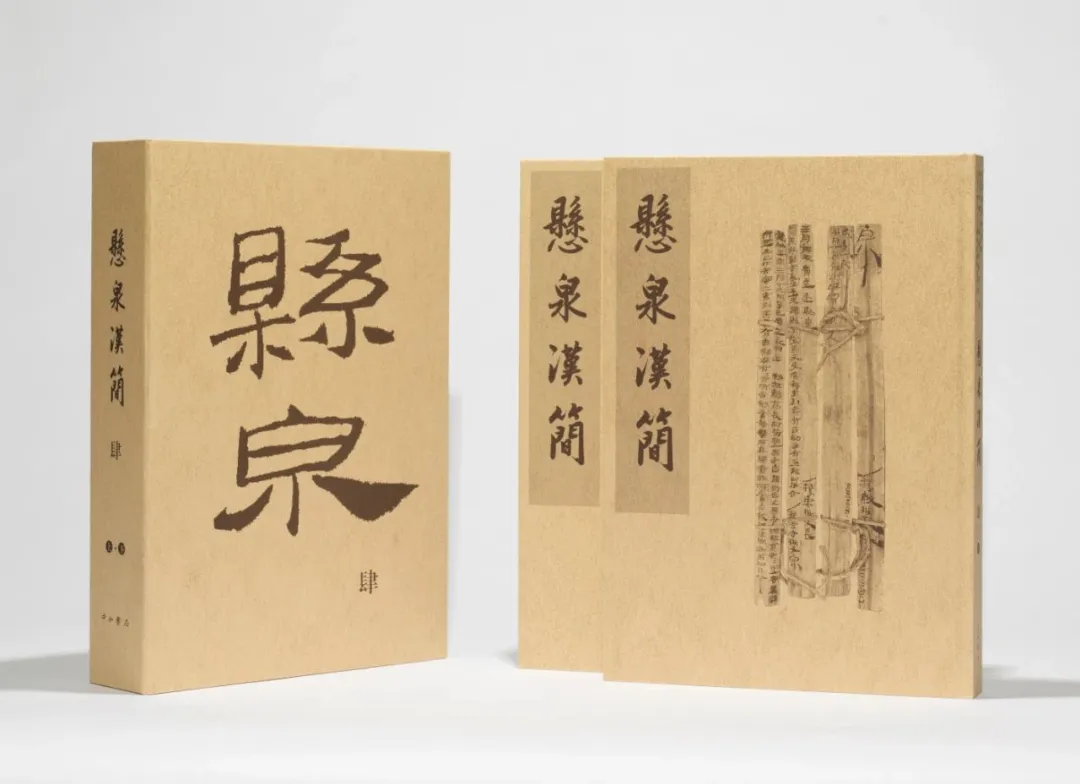

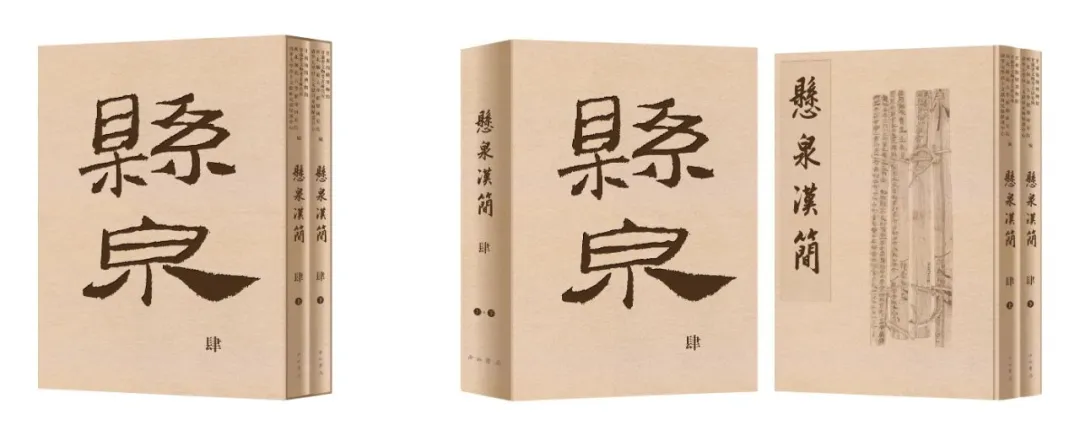

实拍书影